Gemeinsam schneller klimafit

Klimaanpassung als Gesellschaftsaufgabe: Wien zeigt mit der Collaboration City, wie mehr Schwung in die Transformation kommt.

von Katja Richter erschienen am 30.10.2024„Die Transformation ist technisch gesehen eigentlich ur-leicht?, sagt Doris Schnepf. Die Landschaftsarchitektin aus Wien hat sich auf das Managen und planerische Umsetzen von Klimaanpassungsprojekten im urbanen Raum spezialisiert. Gemeinsam mit Bernhard König leitet sie das Büro Green4cities für Forschung und Planung, das eng mit der BOKU Wien zusammenarbeitet und neue Forschungsergebnisse in der Praxis erprobt.

Gemeinhin wird die Umgestaltung der Städte in klimafitte Zentren als Jahrhundertaufgabe angesehen. Genau wie beim Klimaschutz drängt die Zeit und es wollen eine Vielzahl von oft konträren Interessen befriedigt werden. Und wie bei den Maßnahmen zur CO2-Reduktion könnte es gerne schneller gehen: „Wenn der Umbau der Städte in Europa und weltweit in der aktuellen Geschwindigkeit weiter geht, werden wir das Dekabonisierungsziel bis 2040 und auch das Ziel zusätzliche urbane Klimaerhitzung zu verhindern, vermutlich nicht erreichen.“

Dabei ist das Wissen um die geeigneten Methoden bereits da: allen voran die Natur-based Solutions (NbS), also Kühl-Lösungen, die die Natur mit Bäumen und Bepflanzung bereitstellt. Um die Vegetation mit genug Wasser versorgen zu können und sauberes Trinkwasser zu sichern, müssen Flächen entsiegelt und in wasserspeichernde Bodenkörper zurückverwandelt werden. Das fördert auch die allgemeine Artenvielfalt, die für lebenswichtige Kreisläufe notwendig ist.

Klimaanpassung als Gesellschaftsaufgabe verstehen

Nach einer Vielzahl von Projekten zur Klimaanpassung haben sich für Doris Schnepf bestimmte Punkte herauskristallisiert, an denen es im städtischen Freiraum trotz der technischen Möglichkeiten immer wieder hakt. Schließlich besteht eine Stadt bei Weitem nicht nur aus öffentlichen Flächen, sondern ist ein kleinteiliges Stückwerk mit unterschiedlichen Besitzverhältnissen und vielfältigen behördlichen Zuständigkeiten. „Nicht kleckern, klotzen müssen wir gegen die steigenden Temperaturen, wenn wir wirklich etwas erreichen wollen“, macht sie klar. Für den tatsächlichen Kühleffekt sind Quantität und Qualität der Maßnahmen entscheidend: Es nütze nicht viel, ein paar Bäume medienwirksam auf ein einzelnes Dach zu pflanzen oder ein paar Hochbeete vor dem Haus mit Kräutern zu bewirtschaften. „Impact -orientiert“, wirkungsmächtig, müssten die Projekte sein, wollen sie nicht im bloßen Aktionismus stecken bleiben. Für eine klimatische Wirkkraft, müssten alle Stakeholder in einer Straße, einem Quartier oder an einem Stadtplatz in ihrem Umfeld zügig das Maximum an gemeinsam Möglichen umsetzen und an einem Strang ziehen. Das könne nur mit einer gemeinschaftlichen Initiative funktionieren. Das gilt auch für die gesamtheitliche Finanzierung solcher Maßnahmen innerhalb dieses kleinteiligen Stückwerks an Eigentums-, Besitz- und Nutzverhältnissen.

Die Transformation muss schneller und effektiver werden und dabei im besten Fall auch Freude machen, wenn wir nicht eines Tages nur noch ‚design by disaster‘ machen wollen. Doris Schnepf

Schnepft schlägt das Instrument der Collaboration City vor: Grundgedanke ist, dass die Nachbarschaft die Anpassungsmaßnahmen gemeinschaftlich und transdisziplinär umsetzt. Alle wesentlichen Interessensgruppen sind hier vertreten, eine eigens dafür vorgesehenen Dachgesellschaft und ein innovatives Finanzierungsmodell auf sozial-ökologischer Basis steuern das Projekt. Als Demoprojekt und eine Art „living lab“ steht das Entwicklungskonzept der Stadt Klosterneuburg – einer Kleinstadt im direkten Umland der Donaumetropole Wien – zur Verfügung. Doris Schnepf koordiniert das lab für green4citis, gemeinsam mit der Stadt Klosterneuburg, der TU Wien und Studio LAUT testen und optimieren sie es. Für die Entwicklung wählten sie mehrere Modellstandorte rund um Wien aus. Durch die Anwendung in unterschiedlichen Städten ist eine Skalierbarkeit des Konzepts erst möglich.

Ko-Kreation

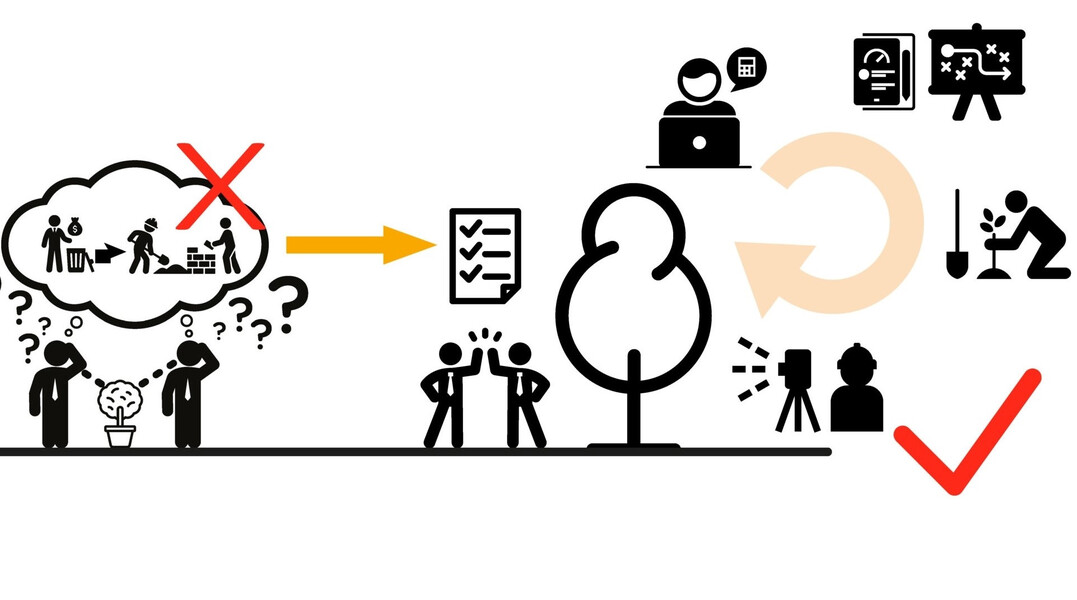

Für die Transformation des „Grätzls“, wie die Stadtteile in Wien genannt werden, entwickeln die Akteure in einem ko-kreativen Prozess einen siloübergreifenden Wirkungsplan für das Projektgebiet. Gemeint ist damit die Definition von Potenzialplänen in unterschiedlichen Wirkungsbereichen – wie etwa zur Stadtkühlung oder zur Mobilität. Diese Potenzialpläne bilden verschiedene Ziel- und Interessenkonflikte ab und werden Ko-kreativ zu einem gemeinsamen Wirkungsplan zusammengeführt. Der Begriff der „Co-Creation“ meint ursprünglich das Einbeziehen der Kundschaft in die Entwicklung eines Produkts. Im gesellschaftlichen Rahmen ist es der gemeinschaftliche Prozess unterschiedlicher Gruppen, um eine für alle tragbare Lösung zu finden. Das gemeinsame Erarbeiten, bei dem auch Empathie und Konsensfähigkeit gefordert sind, erhöht das Verständnis für die Probleme und die spätere Akzeptanz der umgesetzten Ideen. Durch den Austausch über die eigenen Blasen hinweg, Doris Schnepf spricht von Silos, entstehen neue soziale Bindungen und mehr gegenseitiges Verständnis – auch eine Voraussetzung für eine funktionierende Demokratie.

Geleitet wird der ko-kreative Planungsprozess von einer unabhängigen, neutral agierenden Person, die die einzelnen Bedürfnisse ohne Hierarchien bündelt und transparent anleitet. Als Rechtsträger fungiert eine übergeordnete Dachorganisation auf Grätzl-Ebene.

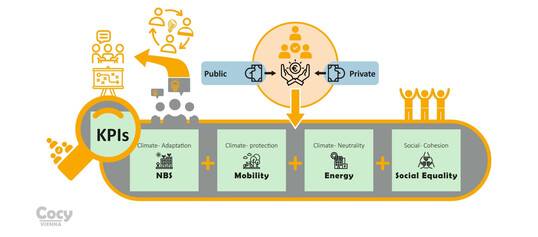

Die Planung fokussiert sich auf die drei Teilbereiche, die für eine klimasensible Stadt relevant sind: NbS, Mobilität und energetische Sanierung. Um den Erfolg der Maßnahme zu überprüfen, definiert der Prozess realisierbare Ziele und Kennzahlen (Key Performance Indikatoren, „KIP“): ein Senken der gefühlten Temperatur um 10° durch Begrünungsmaßnahmen beispielsweise, eine messbare Lärmminderung durch weniger Verkehr oder die Reduktion der CO2-Emission durch den Einbau von PV-Anlagen auf dem Gebäude.

Finanzierungsmodelle

Die Transformation wird viel Geld kosten. „Besonders wenn sie großflächig, eigentums- und liegenschaftsübergreifend erfolgen soll, kann das kein Player allein schaffen, auch nicht die öffentliche Hand“, konstatiert Doris Schnepf. Für die Finanzierung sucht Collaboration City daher neue Wege. „Die ganzheitliche Transformation der Stadt mit Grün ist zurzeit noch kein funktionierendes Geschäftsmodell?, ist sie sich bewusst: „Es braucht immer auch eine Querfinanzierung zur Umsetzung, ganz besonders, wenn man unterschiedliche und kleinteilige Eigentumsverhältnisse hat.“ Für die Collaboration City ist der Bereich mit den am besten definierten Geschäftsmodellen der Energiesektor. Liegenschaftseigentümer bekommen beispielsweise für ihre finanzielle Einlage in den gemeinsamen Geldtopf eine komplette energetische Sanierungsvorplanung, der erste Schritt, um bei der Transformation in Zukunft Geld zu sparen. Und das zu einem Preis, der als einzelner Auftraggeber nicht erhältlich wäre. „Schon die Planung bringt die Leute zusammen?, sagt Schnepf. Durch die Skalierung sinken für jeden Einzelnen sowohl die Kosten für die Planung als auch später für die Umsetzung. Zusätzlich ließen sich aus heutiger Sicht etwa 40 % der Gesamtkosten über diverse Fördermittel decken, wie sie beispielsweise viele Gemeinden zur Dachbegrünung anbieten.

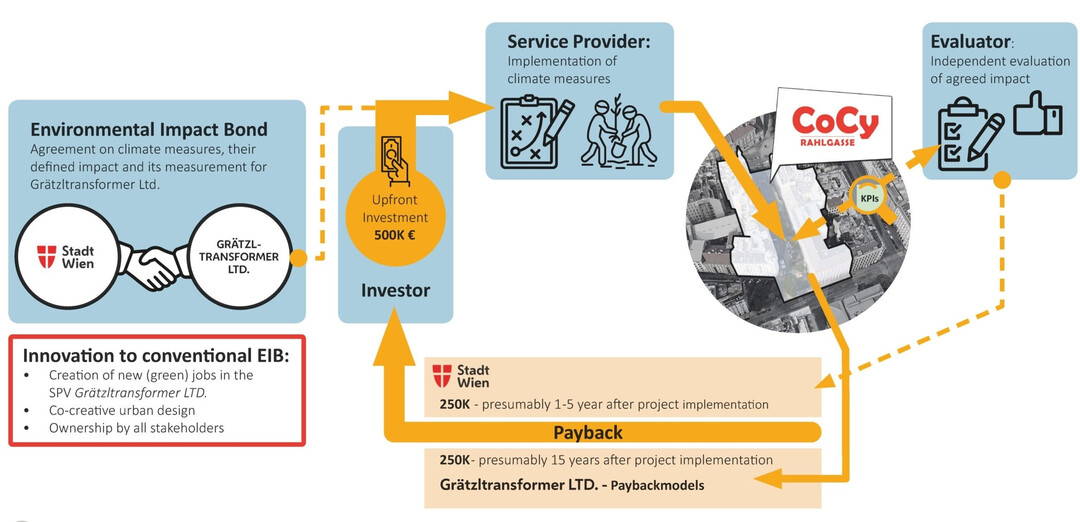

Auch die Environmental Impact Bonds (EIB), die private Finanzmitteln mit ganzheitlichen Wirkungen, sind im öffentlichen Freiraum verknüpft. Bei den EIBs handelt es sich nicht, wie der Begriff 'bonds' vermuten ließe, um klassische Anleihen, wie sie auf Kapitalmärkten gehandelt werden, sondern um Verträge zwischen mehreren Parteien, deren Ziel ökologische Programme für grüne Energie, sauberes Wasser, Umweltschutz und Klimaanpassung sind.

1Die Besonderheit ist eine ergebnisorientierte Finanzierung. Im Unterschied zu traditionellen Anlageinstrumenten ist die erzielbare Rendite dabei nicht gewinn-, sondern wirkungsabhängig und wird erst ausgezahlt, wenn die definierten Ziele erreicht sind.

Mit der Notwendigkeit der effizienten Transformation unserer Städte werden impact-orientierte Finanzinstrumente, die kein Impact-Washing erlauben, aber immer interessanter.“ Doris Schnepf, Green4Cities

Gemeinnützige Stiftungen, Investoren oder Investorengruppen übernehmen die Anschub-Finanzierung der Maßnahmen. In einem Vertrag werden die gewünschten Effekte als Erfolg des Vorhabens („pay-for-success“-Vereinbarung) über konkrete Erfolgskennzahlen vertraglich festgesetzt. Haben die Projektbeteiligten am Ende alle Zielkriterien erfüllt und damit die vereinbarte Wirkung erreicht, erfolgt die Rückzahlung durch die öffentliche Hand oder andere Payback-Modelle. Auch zusätzliche Zielerreichungsprämien sind möglich. Über die Zielerreichung entscheidet eine externe, unabhängige Evaluierung durch einen Sachverständigen. Wird das Ziel nicht erreicht, erfolgt in der Regel auch keine Rückzahlung durch die öffentliche Hand. So entsteht ein maximales Interesse sowohl der Investoren als auch der Projektbetreiber, die vertraglich vereinbarte Wirkung zu erreichen.

Die USA oder Großbritannien wenden soziale und ökologisch ausgerichtete Impact-bonds bereits an. In Deutschland und Österreich ist die Umsetzung noch Neuland. Noch seien die Kapitalgeber zurückhaltend oder abwartend, so Doris Schnepf: „Mit der Notwendigkeit der effizienten Transformation unserer Städte werden impact-orientierte Finanzinstrumente, die kein Impact-Washing erlauben, aber immer interessanter.“

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.