Interview mit Katja Richter

Wie gestalten wir die Transformation?

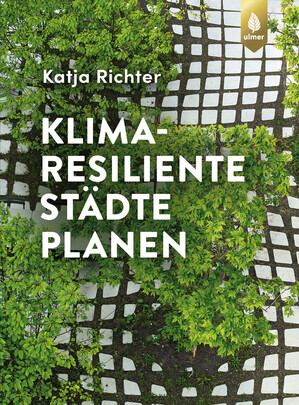

Wie planen wir klimaresiliente Städte? Mit dieser Frage hat sich unsere Autorin Katja Richter intensiv auseinandergesetzt und das gesammelte Wissen in einem Fachbuch veröffentlicht, das kürzlich im Verlag Eugen Ulmer erschienen ist.

von Heike Vossen erschienen am 29.09.2025

Zur Person

Katja Richter

Ausgebildet in Landschaftsarchitektur und Journalismus schreibt sie Fachbücher und für Magazine, darunter FREIRAUM GESTALTEN.

Selbst wer super motiviert und aktuell ist, scheitert spätestens beim Auftraggeber, der noch nicht so weit ist. Da sind die Kommunen oft ein „harter Knochen“: Strukturbedingt ist es hier schwer, Neues durchzusetzen. Die Sorge, etwas falsch zu machen und sich hinterher dafür verantworten zu müssen, ist hier besonders hoch. Referenzprojekte aus anderen Behörden sind darum von besonders großem Wert. Sie unterstützen alle, die gerne etwas voranbringen wollen. Daher habe ich mich bei den Beispielprojekten bewusst auf den deutschsprachigen Raum beschränkt. Was in Bad Saulgau geht, kann man auch in Hamburg versuchen. Auch aus Österreich und der Schweiz kommen viele tolle Beispiele. Ich hatte beim Schreiben das Bild im Kopf, wie jede Landschaftsarchitektin, jeder Stadtplaner mit meinem Buch unter dem Arm gut gerüstet in die nächste Bausitzung zieht und bei jedem Gegenargument die passende Seite aufschlagen kann: Aber hier geht es und dort und da auch! • In deinem Buch vertiefst du verschiedene Planungsebenen und -bereiche und zeigst Beispiele: Was hat dich bei deiner Recherche dazu am stärksten beeindruckt oder begeistert und warum? Was wir für die zügige Klimaanpassung brauchen, sind die einfachen Lösungen, die sich leicht skalieren lassen. Die sogenannten Leuchtturmprojekte, die mit Wäldern auf Hochhäusern durch die Medien gehen, produzieren bei der Bevölkerung falsche Erwartungen und sind nicht in der Fläche umsetzbar. Mal ganz abgesehen von ihrem CO2-Fußabdruck. Dabei geht es auch einfach: Ein Landschaftsgärtner in meiner Stadt hat ein Fertigbauteil entwickelt, das den anstehenden Mutterboden aus der Baugrube mit einem Gitterrost an die Fassade bringt. Innerhalb weniger Wochen entwickelte sich eine irre Wildblumenwiese mit Fauna, im Pilotprojekt sind oben sogar Turmfalken eingezogen. Bewässert wird wie jede Fassadenbegrünung per gesteuerter Tröpfchenbewässerung, selbst im sonnigen Südbaden reicht dafür das Dachwasser aus der Zisterne. Ein Pflegeschnitt mit Hubsteiger im Jahr genügt. Damit ließen sich die überproportional heißen Industriegebiete ruckzuck begrünen und kühlen. Genial finde ich auch die Grünen Gullys aus Berlin. Um den Straßenablauf wird der Asphalt aufgeschnitten, Humus mit Schotter eingebaut und robust bepflanzt. Das Regenwasser kann jetzt vor Ort versickern, der Überlauf führt in den Kanal. Die Grünen Gullys lassen sich gut in die laufenden Sanierungsarbeiten integrieren und kosten wenig.

„Die EU-Taxonomie hat das Zeug, die Baubranche zu verändern, weil damit Grün und Nachhaltigkeit einen ökonomischen Wert bekommen.“ Katja Richter

Mit den „Grünen Gullys“ hat Berlin eine einfache und kostengünstige Lösung für das Versickern von Regenwasser entwickelt. © Bezirksamt Berlin Mitte

Klimaresiliente Städte planen

Wassersensible Siedlungsentwicklung, Schwammstadt, Stadtökologie, Blau-grüne Infrastruktur, Klimaangepasste Stadtentwicklung

Katja Richter

/ 44,00 EUR

zum Buch

Mehr zum Thema:

0 Kommentare

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.