Interview mit Ulrike AufderHeide und Co-Autoren der Studie

Wie biodivers sind unsere Zukunftsbäume?

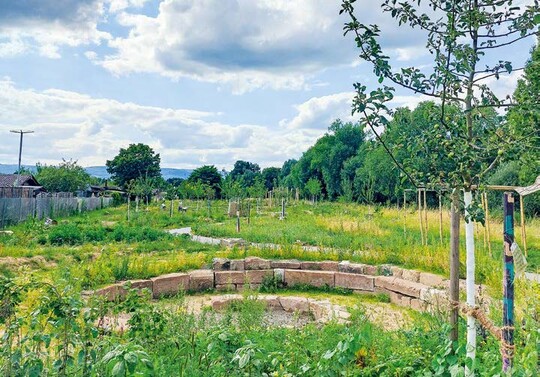

„Zukunfts- oder Klimabäume“ sollen mit der zukünftig zu erwartenden Trockenheit und dem Hitzestress in den Städten klarkommen. So hat die Gartenamtsleiterkonferenz (GALK) hierzu eine entsprechende Empfehlungsliste von rund 66 Baumarten und -sorten veröffentlicht. Was diese aber nicht berücksichtigt: Wie nützlich diese Arten für Insekten und andere Organismen sind – so die Kritik unserer Interviewpartner, Ulrike Aufderheide, Christoph Peters, Karsten Mody und Heinke Marxen-Drewes, die eben dies in einer gemeinsamen wissenschaftlichen Studie untersucht haben.

- Veröffentlicht am

Bäumen wird eine Schlüsselrolle im urbanen Raum zugesprochen – warum? Wenn es heiß ist, suchen wir gerne den Schatten von Bäumen auf, da dort eine angenehme Kühle herrscht. Dies liegt zum einen an der Beschattung, zum anderen an der großen Blattfläche pro Quadratmeter. Über die Verdunstung von Wasser aus den Atemöffnungen der Blätter wird die Umgebung abgekühlt. Gleichzeitig bieten Bäume aber auch ein großes Volumen an Lebensraum für viele Tiere, zumal Bäume in Städten und Dörfern oft frei stehend sind und frei stehende Bäume von besonders vielen Tieren, aber auch von anderen Organismen wie Moosen, Pilzen und Flechten als Lebensraum genutzt werden. Dies mag einer der Gründe sein, warum der besiedelte Raum mittlerweile eine höhere...