Grün trifft auf Schwarz

Immer mehr Kommunen schließen Kreisläufe, indem sie Pflanzekohle aktiv herstellen und für das Schwammstadt-Prinzip und zur Energiegewinnung einsetzen.

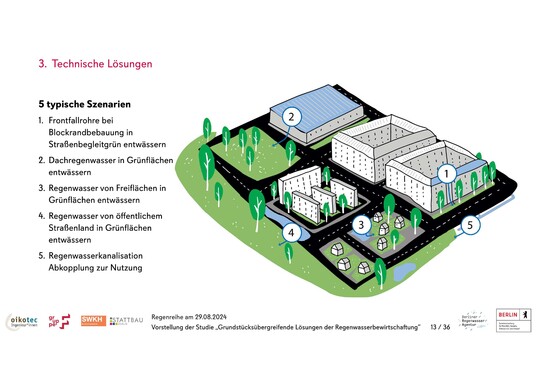

von klimafarmer erschienen am 27.10.2025Zentraler Bestandteil des Schwammstadt-Konzeptes ist die Entsiegelung von Flächen und die Schaffung versickerungsfähiger Böden. Dabei wird auch Pflanzenkohle als Zuschlagsstoff eingesetzt, um die Bodenqualität zu verbessern, die Wasserspeicherfähigkeit zu erhöhen und gleichzeitig die Gesundheit des Stadtgrüns zu fördern. Die Stadt Stockholm betreibt seit 2017 eine eigene Pyrolyseanlage, die aus städtischem und privatem Grünschnitt Pflanzenkohle produziert, die dann für kommunale Grünflächen genutzt und auch an Bürgerinnen und Bürger für die Verwendung in Gärten abgegeben wird. Darüber hinaus speist die Anlage das Bezirkswärmenetz mit erzeugtem Pyrolyse-Gas. Auch in Deutschland gibt es bereits seit mehreren Jahren erfolgreiche Beispiele. So betreibt die Stadt Darmstadt eine Anlage, in der jährlich rund 4.000 Tonnen Grünschnitt und Biomasse aus der Region zu etwa 1.000 Tonnen Pflanzenkohle verarbeitet werden.

Die Produktion und Verwendung von Pflanzenkohle eröffnet neue Wege für nachhaltige Stadtentwicklung und kommunalen Umweltschutz - mit greifbaren Erfolgen in ganz Europa. Die messbaren Klimawirkungen bei der kommunalen Nutzung von Pflanzenkohle sind vor allem die dauerhafte Bindung von Kohlenstoff im Boden, die Reduktion von Treibhausgasemissionen und die Schaffung sogenannter „Negativemissionen".

Erfahrungsberichte

Bewährt in kommunaler Praxis

Maximilian Henkelmann ist Bereichsleiter für Grünplanung in Rüsselsheim informiert: „Die hier vor Ort produzierte Pflanzenkohle wird auf unseren kommunalen Flächen eingesetzt und in regionale Kreisläufe integriert. Seit Ende 2023 bis heute wurden bereits über 120 t CO2-Äquivalente dauerhaft über das Rüsselsheimer Baumsubstrat mit Pflanzenkohle gebunden."

„Unser Konzept, den urbanen Grünschnitt als Wertstoff zu sehen, gleichzeitig die Klimaresilienz unserer Stadtbäume zu erhöhen und Kohlenstoff dauerhaft zu fixieren, kommt sehr gut an." Maximilian Henkelmann, Stadt Rüsselsheim

Geschlossene Kreisläufe in Rüsselsheim

Als ein wesentliches Ziel dieser Aktivitäten über die direkten Effekte hinausgehend nennt Henkelmann den Aufbau von geschlossenen Kreisläufen, aber auch die kommunikative Wirkung in die Stadtgesellschaft. Er stellt fest, dass es eine erhöhte Sensibilität bei Bürgerinnen und Bürgern für die Zusammenhänge von individuellem Konsum und kommunaler Abfallwirtschaft gibt. „Unser Konzept, den urbanen Grünschnitt nicht mehr als zu entsorgenden Reststoff, sondern als Wertstoff zu sehen, gleichzeitig die Klimaresilienz unserer Stadtbäume zu erhöhen und Kohlenstoff dauerhaft zu fixieren, kommt sehr gut an."

Wasserspeicherung in Mainz

Auch Janina Steinkrüger, Umweltdezernentin der Stadt Mainz bestätigt die besondere Bedeutung der Bodenverbesserung im Stadtgrün: „Nicht nur für den Klimaschutz, sondern auch für die Verbesserung des Mikroklimas und damit der notwendigen Anpassungen an die Folgen des Klimawandels, sind Bäume in unserer dicht besiedelten Stadt essentiell. Neben der Auswahl passender Standorte und Baumarten, ist es für das gelingende Anwachsen besonders relevant, große Pflanzgruben herzustellen und diese mit Baumsubstraten und Bodenhilfsstoffen wie Pflanzenkohle zur besseren Wasserspeicherung zu versehen."

Optimiert Nachhaltigkeitsberichte im Wohnungsbau

Frank Rosigkeit ist Geschäftsführer eines Garten- und Landschaftsbaubetriebes in Erlangen und hat sich auf die Vegetationstechnik und nachhaltige Pflege der Grünflächen von Wohnungsbaugesellschaften und Immobilienverwaltungen spezialisiert. Auf den Flächen einer ehemaligen Brauerei in Bamberg mussten für ein großes Wohnungsbauprojekt auf etwa 3 ha viele Bäume gefällt werden. Rosigkeit schlug vor, in Zusammenarbeit mit der klimafarmer GmbH den holzigen Grünschnitt zu Pflanzenkohle zu verarbeiten und direkt wieder einzubringen. Frank Rosigkeit: „Wir sind davon überzeugt, dass unsere Branche wesentliche Beiträge zu Klimaschutz und -anpassung leisten kann, wenn es uns gelingt, geschlossene Kreisläufe zu fördern. Dabei spielen die professionelle Pflanzenpflege und der Bodenschutz eine zentrale Rolle." Als zusätzlichen Vorteil nennt er, dass er die Verwendung von Pflanzenkohle bei der Berechnung des firmeneigenen Carbon-Footprint und zur Aufstellung des Nachhaltigkeitsberichts nutzen kann.

© rosigkeitgrün„Wir sind davon überzeugt, dass unsere Branche wesentliche Beiträge zu Klimaschutz und -anpassung leisten kann, wenn es uns gelingt, geschlossene Kreisläufe zu fördern. Dabei spielen die professionelle Pflanzenpflege und der Bodenschutz eine zentrale Rolle." Frank Rosigkeit

© rosigkeitgrün„Wir sind davon überzeugt, dass unsere Branche wesentliche Beiträge zu Klimaschutz und -anpassung leisten kann, wenn es uns gelingt, geschlossene Kreisläufe zu fördern. Dabei spielen die professionelle Pflanzenpflege und der Bodenschutz eine zentrale Rolle." Frank Rosigkeit

Instrument zur Klimaanpassung

Ron Richter von der klimafarmer GmbH: „Die in verschiedenen kommunalen Projekten bestätigten positiven Effekte zeigen, dass Pflanzenkohle ein bedeutendes Instrument zur Klimaanpassung und für kommunale Klimaschutzstrategien mit nachweisbarem Einfluss auf Treibhausgasbilanzen ist. Immer mehr Grünflächen- und Gartenämter, aber auch der professionelle Garten- und Landschaftsbau fragen nach großen Mengen Pflanzenkohle, weil sie sehen, dass die Anwendung zu deutlich verbesserter Wuchsleistung der Pflanzungen auf städtischen und privaten Grünflächen führt. Ein Rückgang von Ausfallschäden sowie geringerer Pflegeaufwand spart am Ende Kohle."

© klimafarmer„Erfolgreiche Praxisprojekte mit Kommunen bestätigen die wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Vorteile von Pflanzenkohle." Ron Richter, klimafarmer

© klimafarmer„Erfolgreiche Praxisprojekte mit Kommunen bestätigen die wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Vorteile von Pflanzenkohle." Ron Richter, klimafarmer

Mehr Informationen und direkter Zugang zum klimafarmer-Webshop stehen unter www.klimakohle.de und www.klimafarmer.de.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.