Parc des Carrières – eine Landschaft mit Potenzial

Im dichtbebauten Grenzgebiet bei Basel entsteht aktuell auf einem Kiesgrubenareal des benachbarten Elsass ein Landschaftspark für die Naherholung. Sowohl politisch als auch gestalterisch birgt der „Parc de Carrières“ als Pilotprojekt viel Neuland und Raum für Experimente.

von Dr. Monika Jäggi erschienen am 09.10.2024Das Förderband, beladen mit Kies, rattert vorbei. Es ist heiß am späten Vormittag in der Kiesgrubenlandschaft des Parc des Carrières (übersetzt: Park der Kiesgruben), aber so richtig. Die Sonne sticht, die Luft flimmert. Der Staub, den die entlang des Förderbands fahrenden Lastwagen aufwirbeln, hängt in der trockenen Luft. Wo immer die Transporter auf den unbefestigten Pisten fahren – sie hinterlassen eine Staubfahne in der Weite des französischen Landschaftsparks an der Grenze zu Basel. Ein Landschaftspark zwischen bewirtschafteten Kiesgruben?

Noch deutet wenig auf einen solchen Park hin. In kurzem Abstand startet oder landet ein Flugzeug am nahen EuroAirport und donnert tief fliegend über das Gelände. Ab und zu sind Fahrradfahrende zu sehen, Jogger, und Hundebesitzer aus den nahen Dörfern oder den angrenzenden Familiengärten. Neu gepflanzte Bäume stehen schief und verdorrt in der weiten Landschaft. Sie säumen die Wege und sollten Schatten spenden. Ungepflegt sieht es aus – oder ist das Artenvielfalt am Wegrand?

1Der neue Kinderspielplatz liegt ungenutzt zwischen Förderbandabschrankung und der mit einem Sicherheitszaun abgesperrten, bewirtschafteten Kiesgrube. Es gibt kaum Schatten, weder Toiletten noch Sitzbänke, keine Abfallkübel, keine Verpflegungsmöglichkeiten, kein Wasser und auch keine Parkplätze. Die Wege im Parc des Carrières muss man selber entdecken.

„Wir wollen den Park zu einer Destination machen, zu einer angesagten Adresse - wie den Central Park in New York.“ Florence Prudent

Potenzial und Zwischenstadt

Als Besucherin fühlt man sich noch etwas seltsam in dieser kargen, ungewohnten Landschaft, dem Lärm der Flugzeuge ausgesetzt. Dabei zeigt der professionell gestaltete Werbeauftritt fröhliche Menschen, die die Idylle auf der grünen Wiese und im Schatten hoher Bäume genießen. Ein gutes Vorstellungsvermögen braucht dafür, wer sich aktuell im Park aufhält. Ein Journalist einer Basler Regionalzeitung verstieg sich sogar zum Titel „potthässlicher Park“, fügte aber an: „Mit Potenzial.“

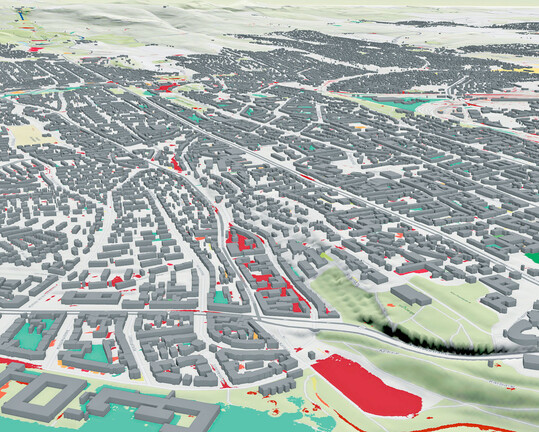

Und das hat diese eigenwillige Landschaft in der weiten Ebene – eine der letzten großen, verfügbaren Freiflächen, die es im gefühlten Niemandsland zwischen Basel und der Hügellandschaft des elsässischen Sundgaus noch gibt. Dieser Standort, der sich zwischen Stadt und Land, zwischen Frankreich und der Schweiz ausdehnt, eingefasst von Industrie, Gewerbe, Siedlungen und Familiengärten, könnte dem entsprechen, was der deutsche Architekt und Stadtplaner Thomas Sieverts als „Zwischenstadt“ bezeichnet.

Der Großteil der 300 ha Fläche in dieser Zwischenstadt ist intensiv genutztes Agrarland, aber nicht nur. Seit den 1980er-Jahren und noch bis 2040 baut die KIBAG Beton Basel AG auf dem Gelände zwischen der Stadt Basel, dem Vorort Allschwil sowie den französischen Dörfern Hegenheim, Bourgfelden und St. Louis jährlich bis zu 100.000 m² Kies im Tagbau ab. Förderbänder, Kiesgruben und -werk sind von weitem sichtbar und verleihen der Landschaft ihren speziellen Charakter. Bisher wurden die aufgegebenen Gruben wieder mit Bauschutt aufgefüllt und erneut zu Landwirtschaftsland. So zog die Kiesabbauindustrie auf der Fläche von Grube zu Grube.

Das ändert sich gerade. Aktuell entwickle sich die Kiesgrubenlandschaft zum Park erklärt Florence Prudent, Beauftragte für grenzüberschreitende Angelegenheiten St. Louis Agglomeration, auf einem Rundgang durch den Kiesgrubenpark. Die Pläne sind ambitioniert und faszinierend zugleich: „Wir wollen den Park zu einer Destination machen, zu einer angesagten Adresse – wie den Central Park in New York.“ Immerhin wohnen bereits mehr als 40.0000 Menschen in der direkten Umgebung – Tendenz steigend – und können das Gelände zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen.

Karge Landschaft inspiriert zum Park

Was steckt hinter diesem Projekt „Kiesgruben-Landschaftspark“? Initiiert wurde das Privatprojekt vom Stadtentwickler und Projektleiter Andreas Courvoisier vom Bu¨ro Courvoisier Stadtentwicklung GmbH, Basel. Im Gespräch benennt er den Ort als Terra incognita: „Obwohl dort seit Jahrzehnten Kiesabbau betrieben wird, war diese Gegend in der O¨ffentlichkeit wenig bekannt. Die Abbaugebiete waren umza¨unt und die Kieslandschaft wirkte karg und galt als wenig attraktiv.“ Ihm gab diese Kargheit jedoch die Inspiration fu¨r den Park: „Die flirrende Hitze in den Kiesgruben hat mich angesprochen.“

2Er war vom Potenzial der Kiesgrubenlandschaft als artenreiche Naturlandschaft, als Naherholungsraum und als Begegnungsort u¨berzeugt. Im Hinblick auf die Stadt- und Infrastrukturentwicklungsprojekte, die in den umliegenden Gemeinden derzeit realisiert oder geplant werden, steige der Bedarf an o¨ffentlichen Gru¨nra¨umen nahe der Stadt. Der Park werde einen Mehrwert für Anwohnende und Bewohner der Region bieten, ist er überzeugt. Der Kiesabbau spiele dabei eine zentrale Rolle.

Von der Idee eines grenzüberschreitenden Parks war auch die Internationale Bauausstellung (IBA) Basel 2020 überzeugt. Jede IBA legt ihren Schwerpunkt fest. Im Falle der IBA Basel lag dieser auf der grenzüberschreitenden Raumordnung in der Region. Die IBA wählte das von Courvoisier eingereichte Grenzparkprojekt aus und entwickelte es in Zusammenarbeit mit dem Büro Courvoisier weiter.

3Binationales Pionierprojekt

Das Projekt beinhalte außergewöhnlichen Herausforderungen, erklärt Prudent. Zum einen habe der Park keine parkübliche Infrastruktur, zum anderen sei es ein binationaler Park, ein Grenzpark: „Wir verhandeln über die Grenze zwischen zwei Ländern, mit zwei Kantonen und fünf Gemeinden.“ Das sei Neuland, es existiere kein Vorbild. Entsprechend hoch seien die kulturellen und bürokratischen Hürden für dieses Pionierprojekt. „Wir sprechen von einem experimentellen Park.“

Wegen des grenzu¨berschreitenden Charakters des Projekts gab es viele Beteiligte mit unterschiedlichen Interessen. Auch musste die Raumplanung zweier La¨nder mit unterschiedlichen Verwaltungsstrukturen in Einklang gebracht werden. Obwohl der Park vollständig auf französischem Land liege, kommen Initiative und Finanzierung für den Park nicht aus Frankreich, sondern aus der Schweiz – auch das eine spezielle Situation.

Einfach war die Planung des Parks nicht und schnell ging sie auch nicht. Die ersten Projektskizzen entstanden 2011. Bis alle rechtlichen, organisatorischen und finanziellen Fragen gekla¨rt waren, verging ein Jahrzehnt – ein Zeitraum, während dem die Veränderung des Klimas stärker bemerkbar wurde, mit seinen Starkniederschlägen, den heißen und trockenen Sommern. „Der Klimawandel machte uns einen Strich durch die Rechnung“, sagt Prudent.

Biodiversität in der Kiesgrubenlandschaft

Der Fokus der Umgestaltung zum Park liegt auf der ökologischen Aufwertung der Kiesgruben in einer definierten Kernzone. Dabei handelt es sich um 11 ha, die in drei Etappen zum Park umgestaltet werden. Die Kernzone kommt auf Kiesgruben zu liegen, die zwischen 2021 und 2029 renaturiert werden.

Dazu kommen drei Kilometer neu geschaffene, o¨kologische Korridore fu¨r den Langsamverkehr sowie landwirtschaftliche oder als Familienga¨rten genutzte Umgebungsfla¨chen; ebenso entstehen Pflanzung von 700 Ba¨umen und 15.000 Stra¨uchern sowie eine biodynamische Bodendüngung. Die Saint-Louis Agglomération übernahm als Zweckverband der südelsässischen Gemeinden die Bauherrschaft für die Kernzone. Die Anschlusswege, weitere Teilprojekte und der Unterhalt der Flächen realisieren die jeweiligen Gemeinden eigenverantwortlich.

In einer ersten Umsetzungsetappe 2021 entstanden im nördlichen Teil des Parks auf rund 31.500 m² grenzüberschreitende Fuß- und Fahrradverbindungen entlang von Naturkorridoren. Die neuen Wege verbinden die umliegenden Gemeinden untereinander und mit dem Landschaftsraum. Die Naturkorridore sollen zur ökologischen Vernetzung beitragen, die großen Anbauflächen die Migration verschiedener Tierarten fördern. So ermöglichen kleine Teiche und temporäre Feuchtgebiete Amphibien wie der Kreuzkröte und der Geburtshelferkröte zu wandern. Die ehemaligen Kiesabbauflächen werden als artenreiche Magerwiesen extensiv nachgenutzt.

Dort, wo sich die Naturkorridore kreuzen, wurden ein zentraler Begegnungsort und ein Spielplatz gebaut. Die Gestaltung mit Kies und runden Blöcken ist als Erinnerung an den Kiesabbau gedacht, das begehbare Spielflugzeug aus Holz ist die Attraktion.

Umgestaltung zum Begegnungsort bis 2028

In der zweiten Phase (2025/26) ist geplant, den Park Richtung Su¨den und zum Spielplatz hin zu erweitern. Die Gestaltung der 3,15 ha großen Fläche wird sich an den Prinzipen der ersten Etappe orientieren: Artenreiche Biotope, Heuwiesen, Geho¨lze, schattige und baumbestandene Fla¨chen sowie Feuchtgebiete sollen geschaffen werden. An den Wegra¨ndern informieren Tafeln u¨ber die lokale Flora und Fauna.

Die dritte Etappe der Parkgestaltung soll 2028 mit der Einrichtung einer großen Gru¨nfläche beendet werden. Sie ist von den umliegenden Schweizer und franzo¨sischen Gemeinden aus leicht zuga¨nglich und als weiterer Begegnungsort vorgesehen. Geplant sind ein baumgesa¨umter Weg in Form eines Rings sowie Feuchtgebiete, die von drei Stegen u¨berquert werden.

Angedacht ist auch eine Abzweigung des Allschwiler Dorfbachs, die durch den Landschaftspark fu¨hren könnte. Derzeit fließt er unterirdisch. Im Park ko¨nnte der Wasserlauf wieder an die Oberfla¨che kommen und als o¨kologisch wertvolle „blaue Linie“ die Artenvielfalt in den Gewa¨ssern und Feuchtgebieten fo¨rdern.

Interessant: Der Abbau von Kies wird während der Umgestaltung weitergehen. Gemeinsam mit der KIBAG AG wurde ein Ko-Finanzierungskonzept entwickelt: Die Kiesgruben werden mit sauberem, auf Verschmutzung kontrolliertem Aushubmaterial von Schweizer Baustellen aufgefüllt. „Auf diesem Material werden 40 cm Humus abgelagert; Erde, die sich vor Beginn des Kiesabbaus auf dem Gelände befand und seit Beginn des Abbaus seitlich um die Kiesgrube gelagert wird“, erklärt Prudent den Vorgang. Der Gewinn, der durch die höhere Auffu¨llung erzielt werde, finanziere einen Teil der Umsetzungsphasen 2 und 3.

Herausforderungen – von Klimawandel bis Spielplatz

Bei dieser ungewöhnlichen Ausgangslage – spezieller Standort, Grenzlage, unterschiedliche Kulturen – stellt sich die Frage nach der bislang größten Herausforderung? Nicht überraschend kommt Prudent – wir stehen inmitten sterbender Bäume – auf den Klimawandel zu sprechen. Das Klima sei hier mediterraner als in Basel und die Kiesgrubenlandschaft der Sonneneinstrahlung direkt ausgesetzt, mit der Folge, dass die Bäume eine regelmäßige Bewässerung bräuchten, da die Niederschläge nicht genügten. Aber die Bewässerung sei unzureichend, da es auf dem Gelände an Wasser mangelt. „Das Wasser muss in 1-m³-Tanks herangeschafft werden, was eine nicht zu bewältigende Arbeitsbelastung darstellt.“

„Auch fließt das Wasser im wasserdurchlässigen Kiesschotter direkt ab, mit Folgen für die Jungbäume.“ Es sei hier wie in einer Schwammstadt – allerdings am falschen Ort. Angesichts der immer trockeneren Phasen und des Untergrundes sei diese Situation mit den Firmen, die das Parkkonzept erarbeitet hätten, zu wenig bedacht worden. Neu angedacht ist, im Herbst 2024 die abgestorbenen Bäume durch klimatolerantere Arten zu ersetzen: „Hier können nur Klimabäume überleben, die an besonnte Standorte und an die Trockenheit angepasst sind.“

Als weitere Ursache für das schlechte Wachstum der Bäume benennt Prudent die mangelhafte Qualität der Aufschüttungserde – ehemaliges Ackerland mit Pestizidrückständen. Der zu kurze Zeitraum zwischen der Geländeaufschüttung und der Anpflanzung bewirkte, dass die Bäume zu tief unter der Veredelungsstelle eingegraben wurden, was ihr Wachstum behindert.

Nicht nur Klimawandel und Standort seien herausfordernd: „Auch zum Thema Biodiversität müssen wir noch besser kommunizieren.“ Naturnahe Flächengestaltung werde in Frankreich von der Bevölkerung anders wahrgenommen als in der Schweiz, und als ungepflegte Fläche kritisch betrachtet. Die Erwartungen und Anforderungen an den Spielplatz seien ebenfalls unterschiedlich: „Für Schweizer handelt es sich um einen normalen Spielplatz, für Franzosen ist dies ein Abenteuerspielplatz.“ In Frankreich komme der Fallschutz zur Anwendung und der Spielplatz entspreche nicht diesen Erwartungen.

Bei der Planung des Spielplatzes wiederum musste situativ reagiert werden. „Der Spielplatz wurde geplant, weil der ursprünglich aus Holz geplante Aussichtsturm nicht gebaut werden konnte“, erklärt Prudent: Der Untergrund der ehemaligen Kiesgrube war zu instabil. Der daher auf einem Betonfundament angedachte Aussichtsturm musste aber aus finanziellen Überlegungen verworfen werden. Anstelle dessen entstand der Spielplatz, finanziert vom EuroAirport. Dieser wirkt auch nach drei Jahren wie neu, die Sonne brennt auf den fast schattenlosen Platz, Kinder spielen keine auf der Hitzeinsel. „Ein Grund ist wohl auch“, so Prudent nachdenklich, „dass die Zugänglichkeit für Autofahrende nicht gegeben ist.“ Der Parkplatz liegt außerhalb des Parks und gehört zu den Familiengärten.

Verbesserung und Austausch

Es sei ein experimenteller Park, beton Prudent mehrmals, und ein Lernprozess. „Anpassungen sind notwendig und werden ab Herbst 2024 durchgeführt“, kündigt sie an. Etwa die Kompostzufuhr für Neuanpflanzungen, Windschutzzonen auf der Westseite und Verdichtung der Anpflanzungen sowie die organische Düngung der alten Anpflanzungen. Dazu soll die Pflanzzone gemulcht werden. Ziel dieser Eingriffe ist es, die organische Qualität des Bodens zu verbessern und das Bodenleben zu entwickeln.

Vorgesehen sind neue Anlagen zugunsten der lokalen Biodiversität, hierzu zählen die Verbesserung der Geröllhalden, die Installation von Sitzstangen und Nistkästen für Greifvögel sowie Schaffung neuer Rückzugsgebiete mit Holz- und Asthaufen. Damit sich ein neues Ökosystem auf einer Fläche entwickelt, die aus dem Nichts auf aufgeschüttetem Boden basiert, brauche es Geduld, so Prudent: „Die Natur wird sich nicht von unserem Willen leiten lassen.“

Ende 2024 sei ein Erfahrungsaustausch mit den Grünflächenämtern der betroffenen Gemeinden geplant. Dann soll diskutiert werden, welche weiteren Maßnahmen es gegen den Klimawandel braucht und es sollen Best Practices identifiziert werden.

Anfang 2024 startete Saint-Louis Agglomération, die Bauherrin des Parks, zudem eine umfassende Studie, die „Etude trame verte et bleue“, um den Zustand der Biodiversität in den Korridoren auf ihrem Areal, rund 40 Gemeinden in Süd-Elsass, zu erfassen. Die Studie wird dann die bisherige sowie die geplante Gestaltung des Parks hinsichtlich der Biodiversität bewerten.

Potenzial Park – Perspektivenwechsel

Wie geht es weiter mit Etappe 2 und 3, zumal mit dem Abschluss der IBA Basel 2020, der Trinationale Eurodistrict Basel 2019 die Projektkoordination und Weiterentwicklung unter der Leitung des Vereins Parc des Carrières übernommen hat? Die IBA habe das Projekt angestoßen und finanziert, sagt Prudent, „der Park war ein Vorschlag aus der Schweiz.“

Von der privaten Initiative bis zum Abschluss des Parkprojekts sei es noch ein langer Prozess, zieht sie Bilanz. „Wir müssen beobachten, was funktioniert und was nicht und wie wir mit dem Klimawandel umgehen.“ Unklar sei noch, wie der Park definiert werde: „Ist es ein Stadt -, ein Naturpark oder ein Transformationspark?“ Geplante Bauprojekte – eine Umfahrungsstraße und eine Hochleistungstrasse entlang der südlichen Parkgrenze – könnten herausfordernd werden. Erschwerend hinzu kommt der Ausbau der internationalen Life Sciences Technologie Branche in Allschwil, direkt an der Landes- und Landschaftsparkgrenze. Auch die starke La¨rmbelastung vom nahen EuroAirport könnte sich störend auf den Erholungseffekt auswirken.

Noch hält der Kiesgrubenpark dem Vergleich mit dem berühmten amerikanischen Stadtpark nicht stand. Die unbebaute Landschaft ist nicht das, was man sich unter einem viel besuchten, grünen Naherholungsgebiet in einem Siedlungsgebiet vorstellt und wird es so wohl auch nie werden: Zu heiß, zu trocken, oft noch zu staubig, schwierig erreichbar – ein Ausflug kommt einer kleineren Expedition gleich. Aber der Park hat großes Potenzial. Vielleicht braucht es nur einen Perspektivenwechsel, weg von der Vorstellung eines grünen, baumbestandenen Parks für alle, hin zu einer anderen Naherholung – mit einer Gestaltung, die dem Klimawandel Rechnung trägt.

• Erste Phase: Einrichtung von Wegen und Naturkorridoren sowie eines Spielplatzes im Süden des Parks • Phase 1A: Gestaltung des nördlichen Teils des Parks • Zweite Phase: Fortführung der Neugestaltung des Parks • Dritte Phase: Einrichtung eines Begegnungsorts im Kernstück des Parks

Die Internationale Bauausstellungen (IBA) zählen seit mehr als 100 Jahren zu den erfolgreichsten Instrumenten der Raum- und Stadtentwicklung in Deutschland. Die IBA Basel ist die erste IBA, welche dieses Format im Dreiländereck von Deutschland, Frankreich und der Schweiz über die Grenze trägt. Ein auf zehn Jahre angelegter Change-Management-Prozess der Stadt- und Regionalentwicklung in der Metropolregion Basel förderte und entwickelte gemäß dem Motto der IBA „Gemeinsam über Grenzen wachsen“ die Umsetzung von Modellprojekten mit einem übergeordneten Nutzen für die Region. www.iba-basel.net/de

Der Verein unterstützt, fördert und koordiniert die im Rahmen des IBA-Projekts „Parc des Carrières“ durchgeführten Maßnahmen. Im Verein sind unter anderem die Gemeinden und Kantone organisiert, die finanziell am Projekt beteiligt sind und davon geografisch tangiert werden. Das sind neben den elsässischen Städten Saint-Louis und Hégenheim, die beiden Basel und die Gemeinde Allschwil. Um eine feste Grundlage für die Umsetzung des Projekts zu schaffen, haben die Vereinsmitglieder einen Rahmenvertrag und verschiedene bilaterale Verträge unterzeichnet. Diese juristische Struktur ermöglicht es, die Fortführung des Projekts zu sichern und die Initiative bei der Bevölkerung der Grenzregion bekannt zu machen. www.parcdescarrieres.net/de

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.