Im Gespräch mit: Prof. Wolfgang Dickhaut

Klimaangepasste Straßen nicht als Goodwill etablieren

Standardwerk für die Schwammstadt: Die Toolbox „BlueGreenStreets“ ist eine anwendungsorientierte Planungshilfe für die wassersensible Stadtgestaltung der Zukunft.

von Katja Richter erschienen am 10.09.2024

Zur Person

Wolfgang Dickhaut

ist Professor für umweltgerechte Stadt- und Infrastrukturplanung an der HafenCity Universität Hamburg und Projektleiter des Projekts „BlueGreenStreets“ (BGS).

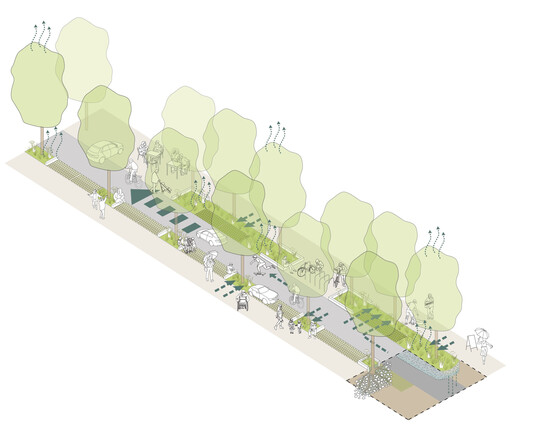

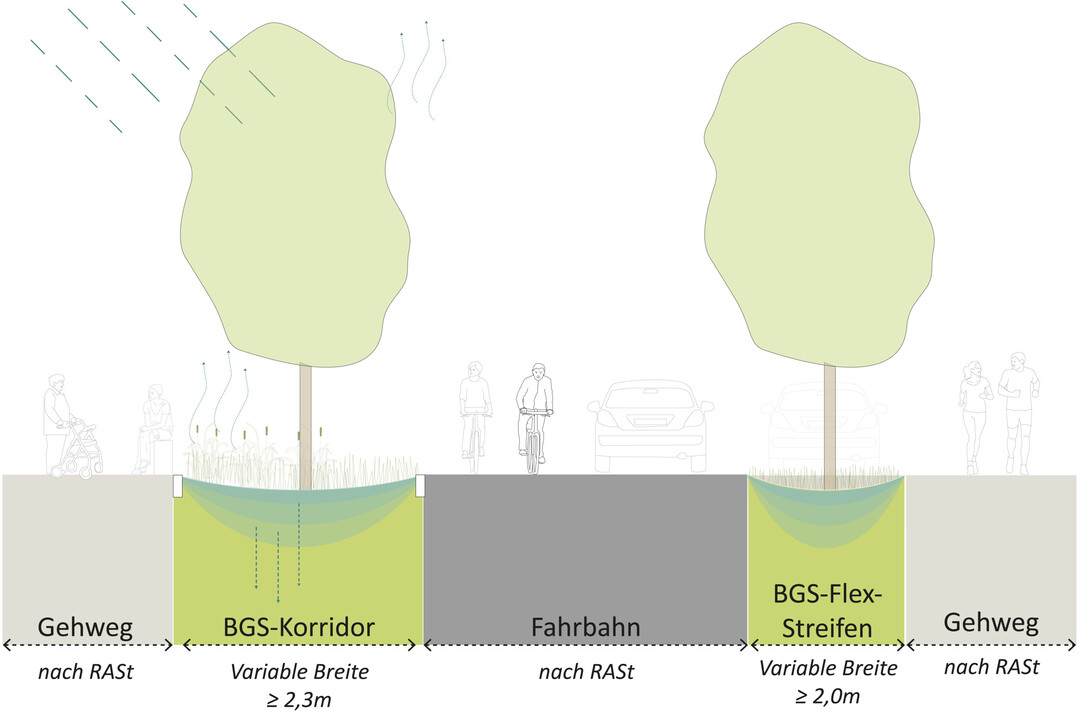

Regenwasserbewirtschaftung mit neueren Maßnahmen wie Baumrigolen, Tiefbeet und Mitnutzung der Grünflächen: Grafik aus einem der Workshops. © BGS/bgmr

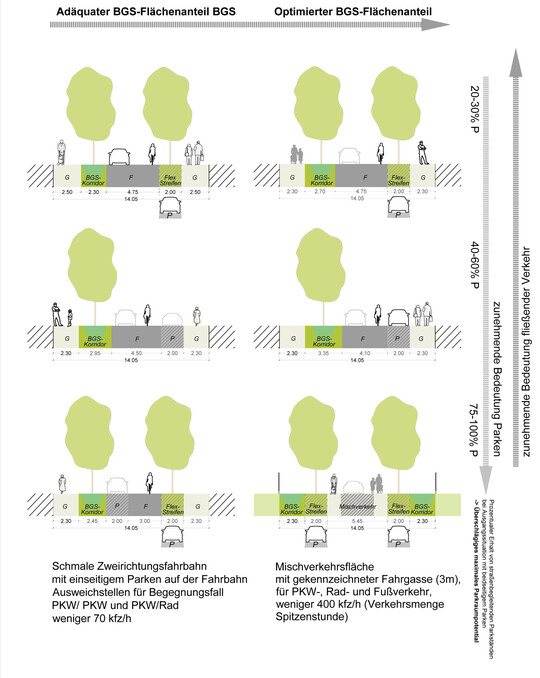

Wenn es darauf ankommt, wird in Deutschland am Grün als erstes gespart. Wird es den BGS-Korridoren und -Flexstreifen, so sinnvoll sie auch sind, bei einem Abwägungsprozess nicht genauso gehen? Es geht nur mit einer politischen, regeltechnischen Vorgabe. Wenn es eine Verankerung in den jeweiligen Richtlinien gibt, zum Beispiel in den kommunalen Regelwerken für Stadtstraßen, ist die BGS-Toolbox fachpolitisch gesetzt und muss abgewogen werden. Klimaangepasste Straßen sind dann kein Goodwill mehr, sondern Pflicht. Eine Ablehnung muss dann begründet werden. Das macht es auch den Fachplanern leichter, die etwas verändern wollen. Ich erlebe viele junge Verkehrsplaner und Verkehrsplanerinnen, die durchaus in Richtung Schwammstadt arbeiten wollen und sich eine übergeordnete Leitlinie wünschen, um sich besser durchsetzen zu können. 1 Oft herrscht aber eine sehr große Flächenkonkurrenz, gerade in den gründerzeitlichen Vierteln ist kaum Platz für einen solchen Streifen. Was also tun? Sicher gibt es Situationen, da kommt man schnell an Grenzen. Aber es gibt auch viele Straßenräume, gerade aus den autogerechten Planungen der 1950er- und 60er-Jahren mit einem riesigen Angebot für den motorisierten Individualverkehr (MIV), da ist Platz genug, einen Grünstreifen und gleichzeitig Radverkehr einzuführen. Wenn sich die Kommunen allein diese Straßen vornehmen würden, hätten sie schätzungsweise schon 30–40 % ihrer Straßenflächen klimagerecht umgebaut. Unser Credo ist, sich nicht an den Straßen aufzuhalten, die erkennbar großes Konfliktpotential haben und lieber auf die Straßen mit viel Potenzial zu schauen. Bei Neubauprojekten ist das Schwammstadt-Prinzip inzwischen Standard. Wie lassen sich die blaugrünen Bausteine in den Bestand einführen? 90 % der Siedlungsräume sind bereits fertig gebaut, das lässt sich ja nicht alles mal eben umrüsten. Straßen werden ohnehin im regelmäßigen Zyklus angefasst. Gründe dafür sind zum einen schadhafte Decken in alten Straßenräumen, die sind schon auf der laufenden Liste der Verkehrsplaner. Zweiter Punkt ist eine Kanalisation, die inzwischen auch schon 80 bis 100 Jahre alt ist und vielfach saniert werden muss, drittens kommt nun die Fernwärme. Auch die Ausbaupläne für den klimafreundlichen Bus- und Radverkehr bieten Gelegenheit, das Thema Blau-Grün mitzudenken. So könnte man systematisch in der laufenden Überarbeitung eine Straße nach der anderen umsetzen. 2 Viele Kommunen erarbeiten zurzeit Klimaanpassungskonzepte – und lokalisieren dabei Überflutungsbereiche oder Hitzeinseln –, um daraus Maßnahmen für den Schwammstadtumbau zu entwickeln. Kommen wir nicht auch so ans Ziel? Denkt man von einem blaugrünen Umbau her, befürchte ich, dass man es darüber kaum schaffen wird, die Straßenverkehrsbehörden zu einer anderen Prioritätensetzung zu bekommen oder nur in Ausnahmefällen. Das ist auch ein Kapazitätsproblem. Dann hängen wir uns doch besser an deren Prioritätensetzung an, also Kanalisation, Straßensanierung, dann haben wir ein riesiges Potenzial an Straßenräumen, die verbessert werden können. Haben Sie Rückmeldungen, wie die Toolbox in den Ämtern und Planungsbüros ankommt? Wie geht es mit dem Projekt weiter? Das Projekt wurde sehr umfangreich zur Kenntnis genommen. Die Planenden nutzen die Toolbox als Datenquelle oder passen sie auf ihre lokalen Situationen an. In der zweiten Projektphase veranstalten wir seit April 2023 regelmäßige Netzwerktreffen zu bestimmten Themen, beispielsweise zu Baumrigolen, Flächengewinn durch BGS-Elemente, Finanzierung oder auch Beteiligungsverfahren. Nach fachlichen Inputs aus dem BGS-Team können sich die Teilnehmenden aus kommunaler Verwaltung, Planungs- und Ingenieurbüros in Breakout-Sessions zusammensetzen und austauschen. So entstehen deutschlandweite Kontakte. Der Online-Ansatz ist viel niederschwelliger als ein lokaler Termin, auch wenn ein persönlicher Kontakt intensiver wäre. Je nach Thema sind online zirka 100 bis 150 Personen dabei, für Baumrigolen interessierten sich sogar über 400! Wie geht es weiter mit dem Projekt? In der überarbeiteten Fassung der neuen Toolbox wollen wir besser herausarbeiten, wie man mit den verkehrsplanerischen Stellschrauben mehr Platz schaffen könnte. Zum Beispiel mit Geschwindigkeitsreduktion – je langsamer ich fahre, umso weniger Platz brauche ich für eine Fahrspur. Hinzu kommt das Stellplatzthema: Das muss man methodisch sehr gut angehen. Wenn Sie bei einer Bürgerversammlung gleich damit auftreten, dass hier solche blaugrünen Streifen entstehen sollen, haben Sie sofort sehr laute Gegenstimmen. Es gibt aber immer mehr Menschen, die vielleicht gar kein Auto haben und sich eine andere, gerechtere Aufteilung im Straßenraum wünschen. Wir versuchen deshalb immer, die Diskussion mit Daten zur Parkplatzverteilung sehr zu versachlichen und nach anderen Möglichkeiten für den ruhenden Verkehr zu suchen als auf der Straße. In einem Pilotprojekt in Lübeck haben wir zum Beispiel festgestellt, dass die Tiefgaragen der Wohnungswirtschaft gar nicht vollständig ausgenutzt wurden. Da kann man sicher situativ alternative Lösungen finden, die Platz im Straßenraum schaffen.

„Klimaangepasste Straßen sind dann kein Goodwill mehr, sondern Pflicht.“ Wolfgang Dickhaut

Mehr zum Thema:

0 Kommentare

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.