Supercomputer: Wertvolle Helfer in der Warmzeit

Europa ist dabei, in eine neue Warmzeit zu starten. Aufhalten kann man sie nicht, aber klug mit ihr umgehen. Es gilt, gemeinsam mit den Kommunen schnell wirksame Strategien umzusetzen.

- Veröffentlicht am

Alle, die sich in Umwelt-, Naturschutz-, Heimat- und Wanderverbände oder in Jagd-, Forst-, Agrar- und Fischereiorganisationen engagieren, sind jetzt besonders gefordert, den Dialog mit den Kommunen zu suchen.

Europaweite Starkregenfälle zeugen vom Klimawandel

Von Hagel durchlöcherte Dächer und Fassaden, umgestürzte Bäume und überschwemmte Straßen unter anderem in der serbischen Hauptstadt Belgrad. Aus dem Maggiatal (Tessin) werden drei Tote gemeldet, weitere fünf Personen sind vermisst. Eine 57 Meter lange Brücke bei Visletto stürzt durch die reißenden Wassermassen des angeschwollenen Maggia ein. Gewaltige Bergrutsche in der Schweiz fordern weitere Todesopfer. Ursache: Sogenannte Starkregenfälle. Auch in Deutschland Überflutungen, Erntetotalschäden, Unterspülung der Bahngleise und Vollsperrung von Autobahnen, wie die A96 im Landkreis Landsberg am Lech.

Längst ist der Klimawandel Realität. Seine Folgen spüren mittlerweile viele Menschen in ganz Europa und folglich auch bei uns. Extremwetter werden häufiger, die sogenannten Jahrhunderthochwasser treten bei weitem nicht mehr nur einmal im Jahrhundert auf. Sie können uns jederzeit und immer wieder heimsuchen. Das bedeutet auch: Wer sich nicht an die Auswirkungen des Klimawandels anpasst und seine Umgebung entsprechend neu gestaltet, hat verloren. Deutschland hat hier noch einen langen Weg vor sich - der jetzt mit dem neuen Gesetz zur Klimaanpassung deutlich verkürzt werden soll. Am 1. Juli 2024 trat es in Kraft.

Klimaanpassungsgesetz in Kraft getreten

Pflicht statt Freiwilligkeit: Das Gesetz verpflichtet Bund und Länder, Strategien vorzulegen, die eine flächendeckende Klimawandelvorsorge ermöglichen. Ganz konkret setzt das Gesetz einen Rahmen fest, um etwa Notfallmaßnahmen in Starkregen-Hotspots zu ergreifen oder den Hitzeschutz für besonders gefährdete Gruppen wie alte Menschen und Säuglinge zu verbessern.

Bislang war das Erstellen entsprechender Konzepte in den Kommunen freiwillig. Das neue Gesetz macht diese Aufgabe für alle verbindlich. Damit verpflichte sich auch die Bundesregierung, „eine vorsorgende Klimaanpassungsstrategie mit messbaren Zielen vorzulegen, regelmäßig zu aktualisieren und fortlaufend umzusetzen“, erklärt Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne). Die genannte Strategie werde bis Ende des Jahres stehen.

Für die Ministerin ist klar: Die Vorsorge muss jetzt mit Hochdruck vorankommen, um künftige Schäden durch Wetterextreme zu minimieren. Das bedeute auch mehr finanzielle Beteiligung des Bundes, wie Lemke immer wieder betont. Ihr Ministerium schätzt den Finanzbedarf für die Umsetzung von Klimaanpassungsmaßnahmen bis 2030 auf 38 Mrd €. Wo genau so viel Geld herkommen soll, ist noch unklar. Auch das neue Gesetz gibt keine Antwort darauf.

Klimatische Schockstarre der Kommunen

Genau das lässt die Kommunen in eine klimatische Schockstarre verfallen. Viele haben bereits den Klimanotstand ausgerufen und leider viel zu oft ist es dabeigeblieben. Es fehlt nicht nur das Geld für die Umsetzung der Anpassungsmaßnahmen, vor allem fehlt der Plan, wie es am besten im eigenen Ort, in der eigenen Stadt, in der Region zum gewünschten Erfolg wird. Etliche Verwaltungen sind mit Klimaanpassungsplanungen schlicht überfordert.

Digitales Planungstool sorgt für Abhilfe

Ein Computer kann hier wertvolle Abhilfe schaffen. Natürlich ist es nicht irgendein Computer, sondern es ist der des Höchstleistungsrechenzentrums der Universität Stuttgart (HLRS). Mit seiner Hilfe wurde in jüngster Zeit gerade für die kommunale Ebene ein neues, digitales Planungstool entwickelt. Das HLRS wurde bereits 1996 als erstes Bundeshöchstleistungsrechenzentrum Deutschlands gegründet. Als Einrichtung der Universität Stuttgart und Mitglied des Gauss Centre for Supercomputing stellt das HLRS seine Rechenkapazitäten Nutzerinnen und Nutzern aus Wissenschaft, Industrie und Kommunen zur Verfügung.

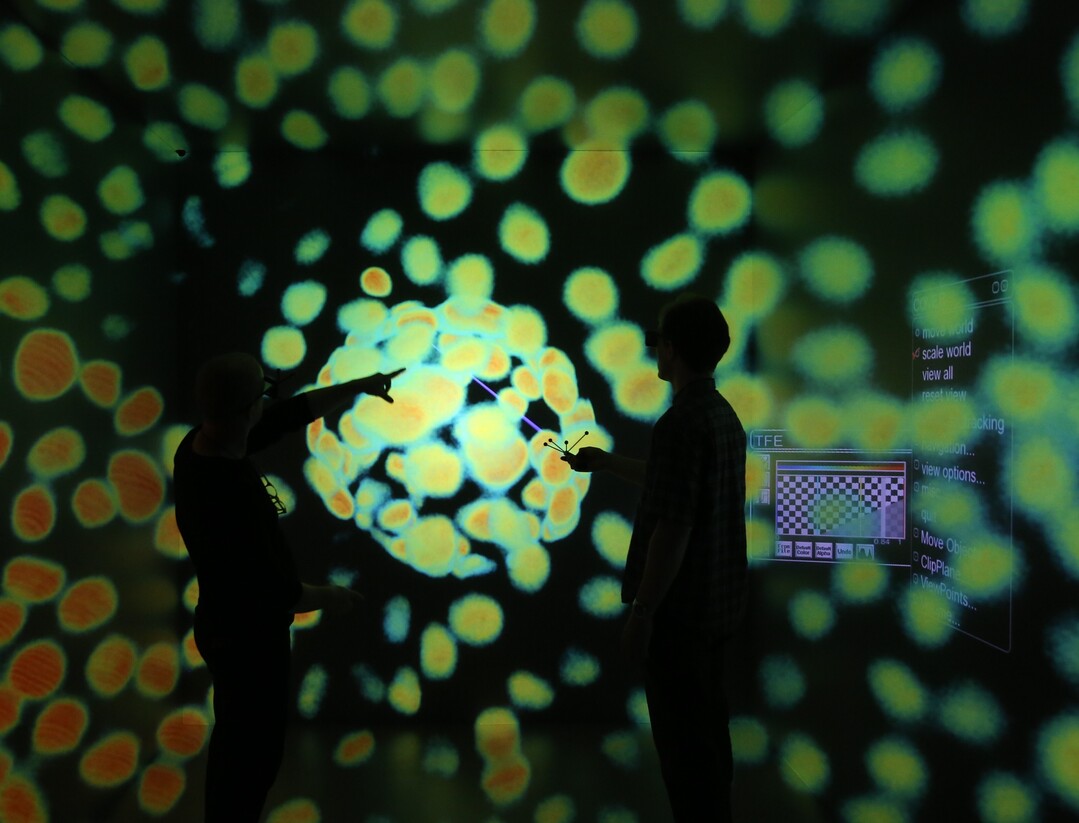

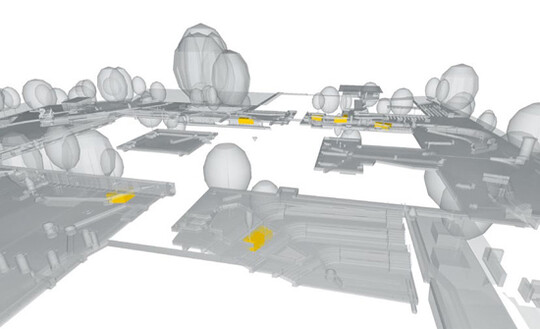

Hexenwerk betreibt der Supercomputer aber dennoch nicht. Er kann nur sehr viel schneller mit Daten umgehen, als der PC im Büro oder der Laptop daheim. Gefüttert wird er zum Beispiel mit teils öffentlichen Geo- und Planungsdaten, teils werden Daten dazugekauft, teils projektweise vom HLRS-Team selbst erhoben. Heraus kommen sogenannte digitale Zwillinge, 3-D-Projektionen zum Beispiel von Ortszentren oder Innenstädten. Durch diese quasi in Echtzeit ablaufenden Simulationen und die Visualisierung auf einer 5 x 3 Meter großen LED-Bildwand, in die Betrachter per 3-D-Brille direkt ‚eintauchen‘ können, ergeben sich neue Wege in der Stadtplanung – und eben auch für kommunale Klimaanpassungsstrategien.

Beispiel Digitaler Zwilling der Stadt Herrenberg

Ein Beispiel ist der digitale Zwilling der Stadt Herrenberg im Landkreis Böblingen. Es gelingt per 3-D-Simulation Vorhersagen im Bereich Klimawandel und Katastrophenprävention wie etwa die Hochwasservorhersage einschließlich möglicher Deichbruchszenarien realistisch darzustellen. Genauso können mithilfe der IT-Experten des HLRS die Simulation und Visualisierung von Extremwetterereignissen und Klimawandelgeschehnissen am jeweiligen Ort errechnet und im Wortsinn vor Augen geführt werden.

KI unterstützt bei den globalen Herausforderungen

Auch Künstliche Intelligenz (KI) kann bei der Bewältigung dieser globalen Herausforderungen unterstützen. Das zeigten die Wissenschaftler des HLRS eindrucksvoll auf der Tagung ‚Science goes Society‘, die am 25. April 2024 in der Kultur- und Sporthalle Sersheim stattfand. Moderiert wurde die Veranstaltung von Volker Angres, dem langjährigen Leiter der ZDF-Umweltredaktion und Mitautor des Buches „So wird das nichts – Politik zwischen Klimakollaps, Heizungshektik und Naturverwüstung“, erschienen im Ludwigverlag.

Anhand konkreter Projekte bekamen die rund 120 Teilnehmer bei der Veranstaltung vorgeführt, wie exakt mittlerweile Simulationen, die damit verbundenen Prognosen und letztlich die Einschätzung des Gefahrenpotentials errechnet werden können. „Auch wenn nach dem regenreichen Winter die Böden wieder besser mit Wasser versorgt sind, müssen wir weiterhin mit Hitze und Dürreperioden rechnen und dürfen uns nicht mit kurzsichtigem Denken in Sicherheit wiegen“, so der Landrat des Landkreises Ludwigsburg und Schirmherr des Symposiums, Dietmar Allgaier. Überall würden sich die negativen Zeichen des Klimawandels bemerkbar machen, so der Landrat weiter. Eben auch sommerliche Überflutungsereignisse.

Treffsichere Voraussagen dank Supercomputer

Die Vorteile der Simulationen liegen auf der Hand: Durch Verwendung gewaltiger Datenmengen errechnet der Supercomputer ein treffsicheres digitales Bild möglicher Ereignisse. Natürlich kosten auch die Rechenleistung und die Betreuung durch das HLRS-Team Geld, aber nicht annährend so viel, wie eine Fehlplanung und falsche Baumaßnahmen vor Ort verschlingen würden.

Jürgen Scholz, Bürgermeister von Sersheim, freute sich über das große Interesse und die neuen Möglichkeiten, mit digitalen Zwillingen zu arbeiten. „Letztendlich“, so Scholz, dürfen kommunale Entscheidungen, die ja schließlich auf eine globale Problematik wie den Klimawandel einzahlen, nicht länger aus dem ‚Bauchgefühl‘ herbeigeführt werden. Eine neue Form der Zusammenarbeit mit Technologieexperten, auch für kleine Gemeinden, ist unabdingbar.“ Für Jürgen Scholz ist klar: Nur so lässt sich mit dem Klimawandel klug umgehen.

„Mit digitalen Zwillingen können Modelle entwickelt werden, welche die Probleme zwar nicht direkt lösen, aber einen Betrag zur nachhaltigen Entwicklung etwa einer Kommune leisten können“, so Professor Michael Resch, Direktor des Höchstleistungszentrums Stuttgart. Es gehe schließlich darum, weitsichtig, treffsicher und kostensparend planen zu können. Die sonst so abstrakten Ergebnisse von Planungsprozessen werden dank der Simulationen ganz konkret und sehr gut vorstellbar - für Architekten, für Planer, für Gemeinde- und Stadträte, und, vor allem, für Bürgerinnen und Bürger.

Über das Höchstleistungsrechenzentrum Stuttgart

Das Höchstleistungsrechenzentrum der Universität Stuttgart (HLRS) wurde 1996 als erstes Bundeshöchstleistungsrechenzentrum Deutschlands gegründet. Als Einrichtung der Universität Stuttgart und Mitglied des Gauss Centre for Supercomputing stellt das HLRS seine Rechenkapazitäten Nutzerinnen und Nutzern aus Wissenschaft und Industrie zur Verfügung. Das HLRS betreibt modernste Höchstleistungsrechensysteme und bietet als Experte für neueste Technologien erstklassige Weiterbildung in den Bereichen Programmierung und Simulation. Das Zentrum forscht an wegweisenden Fragestellungen und Technologien rund um die Zukunft des Höchstleistungsrechnens (HPC). Die HLRS-Expertise umfasst unter anderem die Bereiche parallele Programmierung, numerische Methoden für HPC, Visualisierung, Cloud Computing, Höchstleistungsdatenanalyse (HPDA) sowie künstliche Intelligenz. Die Nutzerinnen und Nutzer der Systeme des Zentrums forschen auf ganz unterschiedlichen Forschungsgebieten mit dem Schwerpunkt auf Ingenieurwissenschaften und angewandter Wissenschaft.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.