Nachhaltigkeit in der Wohnungswirtschaft

Die Flächen der Wohnungswirtschaft sind viel zu schade, um sie länger als Abstandsgrün zu behandeln und mit dem geringst möglichen Aufwand zu pflegen. Für die Unternehmen geht es um mehr als Image und die emotionale Bindung der Menschen an ihr Wohnumfeld. Wir haben einmal die Ansätze zusammengefasst, welche Maßnahmen sich - besonders bezogen auf die Freiräume - bei Neubau und Unterhaltung solcher Anlagen realisieren lassen.

- Veröffentlicht am

> Missverständnisse beseitigen: Günstig zu wohnen und nachhaltig zu gestalten, dürfen sich nicht ausschließen – dazu ist die Fläche zu knapp und zu kostbar. Wer heute Fläche versiegelt, egal zu welchem Zweck, muss versuchen, möglichst nachhaltig zum Ziel zu kommen; und zwar nicht in Form von Marktingfloskeln, sondern von Taten.

> Marketing und Realität in Einklang bringen: Im Wohnungsbau lassen sich ganz viele Maßnahmen im Sinne der ökologischen Nachhaltigkeit realisieren. Doch nicht alles, was getan wird, ist auch ernsthaft und sinnvoll. Mit Hilfe einer Fachberatung lassen sich Wunsch und Realität in Einklang bringen.

> Frühzeitig planen und organisieren: Gerade bei Neubauten von Wohnanlagen sollten auch die Freianlagen direkt mitgeplant werden. So können nicht nur die erwarteten Nutzeransprüche rechtzeitig berücksichtigt, sondern auch Synergieeffekte genutzt werden.

Mit welchen Energieträgern wird das Haus versorgt? Können die Dächer für Stromerzeugung und Dachbegrünung genutzt werden? Ist Aushub zu erwarten, der sich nachhaltig wieder verbauen lässt? Können Abbruchmaterialien wiederverwertet werden (z.B. Trockenmauern aus Betonflächen)? Welche Bodenmodellierungen sind möglich? Wie lässt sich Niederschlagswasser in die Gestaltung integrieren? Diese und viele weitere Fragen, die mit den kommenden Punkten einhergehen, lassen sich am besten im Vorfeld klären - parallel mit der Gebäudeplanung.

"Je besser das Image einer Wohnanlage ihrer Umgebung ist, desto höher ist ihre

Anziehungskraft auf potenzielle Mieter".

> Energiegewinnung: Die meisten Immobilien lassen sich energiereduziert oder gar energieautark planen. Solarenergie, Windstrom, Holzhackschnitzel, Blockheizkraftwerke und Wärmepumpen helfen, eine Wohnimmobilie nachhaltig und sparsam zu versorgen. Dafür sollten ganz besonders die Dachflächen genutzt werden; etwa in Form von Solarstromgewinnung (Mieterstrom) oder Solarthermie in Verbindung mit Dachbegrünung. Die neuste Generation der Stromerzeuger-Module erreicht deutlich höhere Ausbeute bei zeitgleich längerer Lebensdauer.

> Dachbegrünungen helfen, Gebäude nachhaltiger zu machen und das Image zu verbessern. Je nach Dachhöhe und Höhe des Substrataufbaus können Dachbegrünungen wertvolle Biotope sein und das Biodiversitätskonzept für die Fläche ergänzen. Mit Holz und Steinen lassen sich auch auf Dächern Biotopstrukturen aufbauen. Auch zur Rückhaltung von Regenwasser ist die Dachbegrünung geeignet (Checkliste: Vorteile der Dachbegrünung).

> Regenwassermanagement: Regenwasser vor Ort zu nutzen oder zu versickern spart Geld, schützt das Grundwasser, schafft Spielräume und hilft bei der Gestaltung ganz unterschiedlicher Lebensräume. Rückhaltung in Rigolen ermöglicht das ökologisch sinnvolle Nachspeisen von Wasseranlagen, stellt Brauchwasser für das Gebäude zur Verfügung oder sichert einen Löschwasservorrat. Retentionsflächen können auch eingesät oder bepflanzt werden, was ihre Effektivität weiter steigert.

> Verwendung von Unterboden: Je nach Material ermöglicht die Verwendung von Aushub der Bautätigkeit naturnahe Pflanzungen oder Ansaaten mit Arten, die eher magere Standorte bevorzugen. Besonders sandige, steinige und kalkhaltige Böden eignen sich für artenreiche Pflanzengesellschaften und ziehen auch entsprechende Kleintiere an ("Insektenschutz"!). Die Anlage von Wiesen wird durch die Verwendung von Unterboden erleichtert

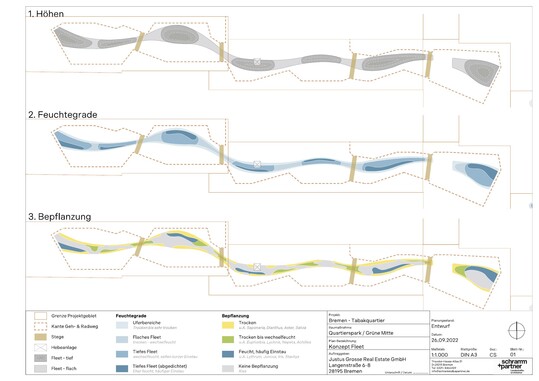

> Bodenmodellierung: Gerade bei der Verwendung von Aushub lässt sich das Gelände stark modellieren, sodass Bereiche mit unterschiedlicher Ausrichtung zu Sonne entstehen. Gleichzeit entstehen spannende Spiel- und Aufenthaltsräume. Senken ermöglichen Retentionsflächen für den Nachweis der Rückhaltung von Niederschlagswasser. Eventuell lassen sich in diesem Zusammenhang auch wechselfeuchte Bereiche mit entsprechender Bepflanzung schaffen. Auch Sicht- und Lärmschutz kann über Bodenmodellierung erzielt werden.

"Die Attraktivität von Freiflächen steigert das Wohlbefinden der Bewohner, ihre Bindung an das Quartier und Verbessert den Umgang mit dem Mietobjekt."

> Fassadenbegrünungen haben zahlreiche Vorteile. Sie isolieren die Fassade, betten die Gebäude in die Landschaft ein, werden zu vertikalen Biotopen und machen wie kaum ein anderes Element den Willen der Bauherren deutlich, nachhaltig zu agieren. Wichtig ist, die Ängste der Bewohner durch entsprechende Kommunikation zu moderieren.

> Begrünte Pergolen/Laubengänge tragen ebenfalls zur nachhaltigen Gestaltung eines Grundstücks bei und schaffen attraktive Aufenthaltsorte für die Bewohner. Sie können als lineare Biotope funktionieren und verbessern durch Beschattung das Kleinklima.

> Zaunbegrünung: Müssen aus Sicherheitsgründen Stabmatten- oder andere Metallzäune verwendet werden, können die Zäune auch mit kletternden Stauden oder Gehölzen begrünt werden. Das funktioniert auch mit Betonmauen und anderen Grundstückseinfriedungen. Zäune können zu linearen, lebensraumvernetzenden Elementen entwickelt werden. Im ländlichen Raum können Hecken oder Holzzäune eine bessere Alternative für die Integration in das Ortsbild sein.

> Trockenmauern und Wälle sind ausgezeichnete lineare Biotope. Sie helfen die Lebensräume miteinander zu vernetzen und bieten Raum für Tiere und Pflanzen. Bei der Anlage können auch Abbruchmaterialien oder mineralische Baustoffe aus dem Aushub (Bruchstein, Findlinge) verwendet werden. Auch der Aushub kann bei Wällen oder zweischaligen Mauern vor Ort verwendet werden. Für die Bewohner entstehen spannende Erlebnis- und Aufenthaltsorte.

> Die Verwendung standortgerechter, regionaltypischer oder regionalheimischer Pflanzen steigert den Artenreichtum der vorkommenden Tiere. Gerade im urbanen Raum können aber auch nicht-einheimische Pflanzen die heimische Fauna unterstützen helfen.

> Durch die Verwendung fruchttragender Gehölze ("essbares Quartier") lassen sich Identifikationspunkte für die Mieterschaft finden. Mit Entsprechender Kommunikation kann der Mehrwert solcher Pflanzungen transportiert werden, was die Bindung an die Objekte erhöht (ökologische und soziale Nachhaltigkeit).

> Das gilt auch für technische Einbauten, wie Nistkästen, Fledermaushöhlen und Insektenhotels. Diese können den Biotopwert eines Grundstücks steigern, wenn die Einrichtungen auf die vorkommenden Arten abgestimmt werden. Bei einigen Einrichtungen benötigt es Paten bzw. es fallen Betreuungskosten an, weil sie gewartet/gereinigt werden müssen. Oft ist der Marketingwert höher als der ökologische Wert solche Maßnahmen.

> Hecken eignen sich ideal zur Vernetzung von Lebensräumen und zur Gliederung von Flächen im Wohnungsbau. Bei ausreichend Platz können das freiwachsende und locker aufgebaute Hecken sein. In räumlich beschränkten Bereichen sind Schnitthecken aus Hainbuche, Buche, Feld-Ahorn, Weißdorn, Liguster oder Kornelkirsche eine gute Alternative. Wichtig ist, die Schnittmaßnahmen in einem Pflegeplan festzulegen, um die Strukturen auch zu erhalten, wenn neue Pflegefirmen ausgeschrieben werden. Je strenger die Hecken gehalten werden, desto höher ist der Pflegeaufwand.

> „Blumenwiesen“ sind kein Allheilmittel: Viele Unternehmen beauftragen die Ansaat von Blumenwiesen, um ihre Bereitschaft, in Nachhaltigkeit zu investieren, zu dokumentieren. Aber nicht auf jedem Boden und für jede Flächennutzung machen solche Anlagen Sinn. Geeignete Saatgutmischungen, nährstoffarmer Unterboden, alternative Rasengesellschaften und ganz viel Kommunikation helfen, eine erfolgreiche Lösung zu finden (Checkliste zur fachgerechten Ansaat von "Blumenwiesen").

> Rasenflächen müssen nicht immer dicht sein. Lückige Rasenflächen bieten einigen Kleintieren (z.B. Solitärbienen) Lebensraum. Auch viele geschnittene Rasen können zu Kräuterrasen/Blumenrasen entwickelt werden. Dann gilt es, die richtigen Schnitttermine zu planen und entsprechende Kommunikation zu betreiben.

> Lichtverschmutzung vermeiden: Licht ist wichtig und bietet Sicherheit. Aber die Beleuchtungsplanung und -ausstattung sollte am Bedarf ausgerichtet werden. Verwenden Sie geeignete Leuchtmittel und beschränken Sie Nachtbeleuchtung auf Bewegungsmelder-gesteuerte Lampen (Lesetipp: "Dunkel ins Licht bringen").

> Sogenannte Angsträume vermeiden Zu dunkel, zu eng, nicht einsehbar … Achten Sie bei der Planung auf ausreichend Helligkeit und Platz, um Beklemmungsgefühle, vor allem bei Dämmerung und Dunkelheit zu vermeiden. Diese werden von den Bewohnern dann nicht genutzt und wahrgenommen, sondern sogar gemieden.

> Vogelschlag verhindern: Große Grasflächen am Gebäude und ungefärbte Glaselemente im Freiraum gefährden die heimische Vogelwelt. Diese Gefahr können Sie schon im Vorfeld durch entsprechende Planung verringern.

"Attraktive und vielfältig nutzbare Außenanlagen sind ein

Beitrag zur sozialen Nachhaltigkeit!"

> Kommunikation mit den Mietern in Bezug auf Unterhaltskosten: Eine Position „Freiflächenunterhalt/Gartenpflege“ führt nur zu Widerstand gegen jede Form von Kosten. Werden die Grünflächen aber so gestaltet und gepflegt, dass sie für die Mieter zu einer Steigerung der Wohnqualität führen, muss das auch mit der Nebenkostenabrechnung deutlich werden; zum Beispiel als „Entwicklung Ihres attraktiven Wohnumfeldes.“

> Mieter mit einbeziehen Vor allem Bewohner der Wohnungen im Erdgeschoss können sich mit Grünflächen an der Terrasse an deren Gestaltung und Pflege beteiligen, wenn sie dafür z.B. ein Sondernutzungsrecht bekommen

> Mietergärten Urban gardening ist in – warum den Trend nicht mitmachen und den Mietern auf der Anlage Selbstversorgerbeete zur Verfügung stellen? Das können z. B. Hochbeete für den Gemüseanbau sein, Obstbäume zum Ernten oder auch einfach nur Flächen für das Anpflanzen von Schnittblumen. Ein interessantes Konzept ist auch der "Pikopark".

> Grün für Jedermann/Jederfrau Spielplätze begeistern die kleinen Bewohner und Eltern, ausreichend Sitzflächen und Kommunikationsräume im Freien die erwachsenen Mieter. Achten Sie auf ein Angebot an nutzbarer Freifläche für jede Altersgruppe und auch deren Bedürfnisse. Als Schutz vor Hunden gehört ein Spielplatz z. B. eingezäunt.

"Fachpflege ist kein Unterhalt nach dem Prinzip des geringsten Quadratmeterpreises,

sondern sie dient der Aufrechterhaltung von Funktionen und Attraktivität für die Bewohner."

> Naturnahe Gestaltungen helfen Geld bei der Pflege sparen, verlangen aber mehr Planung und Nachdenken. Es muss weniger gepflegt werden, dafür aber richtig.

> Fachgerechte Pflege: Falsche Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen können den besten Plan zunichtemachen. Deswegen kommt der Pflege der Außenanlagen innerhalb eines Nachhaltigkeitskonzeptes eine Schlüsselrolle zu. Das Grundverständnis vieler Pflegefirmen ist, preiswert sauber und ordentlich zu arbeiten. Nachhaltig angelegte Grundstückflächen brauchen aber eine qualifizierte Entwicklungspflege, die am besten an Hand eines Pflege- und Unterhaltungsplans erfolgt und den Wert der Immobilie durch wachsende Attraktivität der Umgebung steigert.

> Zum Nachlesen: "Green Deal 2050" der EU

Diese Checkliste ist ein Service der Magazine DW Die Wohnungswirtschaft (Haufe Medien), FREIRAUM GESTALTEN und FLÄCHENMANAGER (Ulmer Verlag).

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.