Speichern jetzt - verdunsten später

Transformation zur Schwammstadt: Der Rückzug der Industrie ermöglicht eine städtebauliche Chance für die Stadt Basel, ihre Transformationsareale stadtklimatisch neu auszurichten.

- Veröffentlicht am

städtebauliches Entwicklungsgebiet Volta Nord

Der Frühsommer lässt auf sich warten, es regnete in Strömen während der letzten Tage. Eigentlich passend für das erste Schwammstadtquartier in Basel-Stadt. Die großflächige Kiesgrube, der zukünftige St. Louis Park und heute die Zwischennutzung „Lysa Büchels Garten“, liegt am Rande des Volta Nord Areals im St. Johann Quartier. Dahinter ist geschäftiges Bauen angesagt, zahlreiche Genossenschaftshäuser sind bereits auf dem ehemaligen Gewerbeareal entstanden. Der Kanton und private Investoren entwickeln dort Wohnungen, Gewerbe, Industrie und Freiräume – mit Wohnraum für bis zu 2.000 Einwohner und bis zu 2.500 Arbeitsplätzen. Volta Nord ist nicht nur Schwammstadt-Projekt, sondern auch ein städtebauliches Entwicklungsgebiet – ein Transformationsareal.

Sechs weitere Areale in der Transformation

Sechs weitere solcher Areale sind derzeit in Planung oder im Bau: Klybeck- und Westquai, Rosental Mitte, Walkeweg, Klybeckplus, Dreispitz Nord und Wolf Basel. Sie sind seit Jahren Thema der Stadtentwicklung. Die ehemaligen Industrie- und Gewerbeflächen, die an Basels Stadträndern als Bauflächen für Industrie und Gewerbe sowie als Hafenareale und Bahnhöfe genutzt wurden – rund 113 ha – werden als Wohn- und Arbeitsquartiere der Zukunft geplant und gebaut.

Ziel ist es, mit diesen neuen Arealen die Zersiedlung in der Agglomeration und über die Grenzen aufzuhalten, die Pendlerströme abzuschwächen und für die prognostizierte Bevölkerungszunahme genügend Wohnraum zu finden, schreibt die Regierung. Basel rechnet bis 2045 mit 23.000 neuen Einwohnern und zusätzlichen 41.000 Arbeitsplätzen. Die Areale weisen gemäß Regierung ein Investitionspotenzial von mehr als 10 Mrd. Franken aus. Sie entsprechen über 10 % oder rund 200 ha der Bauzonenfläche der Stadt. Großes Potenzial also in jeder Beziehung.

Gegen Versiegelung und Hitzestau

Heute haben sich die Ansprüche an die Gestaltung urbaner Quartiere geändert – auch für Transformationsareale. So entstehen nicht nur neue Stadtquartiere, sie werden auch nach den Prinzipien der Schwammstadt gebaut: Statt asphaltierter Vorplätze, Straßen, Schottergärten, kümmerliches Grün zwischen Wohnblöcken, sind zukunftsfähige Konzepte angesichts des Klimawandels für die resiliente Stadt von morgen gefragt. Hitze und Starkniederschläge nehmen in den Städten in den kommenden Jahren zu und senken die Aufenthaltsqualität im urbanen Raum.

Offene Böden, die einen Kreislauf der Versickerung und Verdunstung ermöglichen, sind deshalb dringend notwendig – besonders auch in Basel. Die Stadt ist dicht bebaut mit viel versiegelten Flächen. Entsprechend knapp sind Grün- und Freiräume. Im Zuge der Verdichtung ist es fast unmöglich, private Gärten und grüne Innenhöfe zu erhalten. Sie dürfen ohne Schwammstadtprinzipien überbaut werden – Vorschriften für die Schwammstadt greifen dort nicht. So muss anderswo die Entsiegelung, das Offenhalten von Böden, teuer gestaltet werden.

Leitlinie Klimaschutzbericht

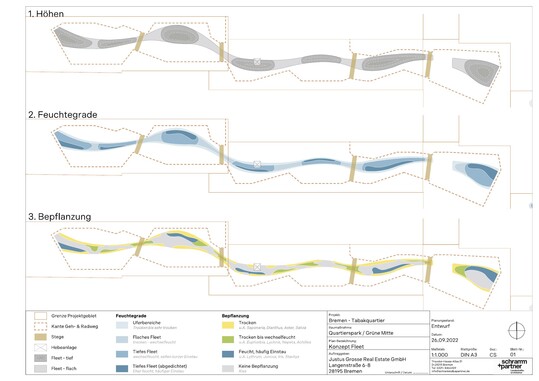

Kantonale Studien und Konzepte liefern dafür die Grundlagen: Der Klimaschutzbericht (2019) zeigt die Leitlinien für eine klimaangepasste Siedlungsentwicklung. Das Stadtklimakonzept (2021), das für die kantonalen Behörden bei räumlichen Planungen verbindlich ist, gibt vor, mit welchen Maßnahmen die Schwammstadt realisiert werden soll. Zudem werden die wichtigsten Aussagen des Konzepts in den Kantonalen Richtplan übernommen, um seine Behördenverbindlichkeit zu unterstreichen. Das Pilotprojekt Volta Nord wird das erste Areal sein, das Basel nach den Prinzipien der Schwammstadt entwickelt: „Grundlage ist die Machbarkeitsstudie von Dreiseitl Consulting, in der unter anderem der notwendige Flächenbedarf für Schwammstadt-Lösungen, die Wasserbelastung durch Verkehrsaufkommen, der anstehende Untergrund oder die Belastung des Standortes analysiert wurden“, erklärt Frieder Kaiser, Projektleiter Schwammstadt bei der Stadtgärtnerei Basel. „Die entstandenen Erkenntnisse werden in weiteren Arealentwicklungen angewendet.“ Weitere Umsetzungsbeispiele sind die Gebiete Walkeweg und Klybeck- und Westquai. „Wir erarbeiten dafür aktuell Konzepte zur Regenwasserbewirtschaftung.“ Auch hier stellen sich, je nach Areal und Standort, ähnliche Herausforderungen wie bei Volta Nord.

Früh planen oder nachbessern

Ziel der Umsetzung ist es, den Abfluss von Regenwasser in die Kanalisation zu reduzieren, seine Verweildauer im städtischen Raum zu erhöhen, und die Verdunstung mittels Vegetation zu fördern. Das Regenwasser soll direkt den Bäumen zugutekommen, statt ungenutzt in die Kanalisation zu fließen. So steht den Stadtbäumen an ihren meist trockenen Standorten mehr Wasser zur Verfügung. In der Folge entwickeln sie sich – so die Vorstellung – gesünder und überstehen trockene Sommer besser. Ein vitaler Baumbestand verdunstet mehr Wasser und kühlt so das Stadtklima. Gleichzeitig entlastet der Wasserrückhalt die Kanalisation und reduziert die Gefahr von Überflutungen aufgrund zunehmender Starkregenereignisse.

Wasserdurchlässigkeit als zentrales Element

Wesentliche Elemente der Schwammstadt sind zum Beispiel wasserdurchlässige Oberflächen, offene Rinnen oder bepflanzte Retentionsmulden. Überschüssiges Wasser wird durch eine Bodenpassage gereinigt und versickert in den Untergrund, wo es das lokale Grundwasser anreichert. Dadurch bleibt das Regenwasser im natürlichen Kreislauf und als wertvolle Ressource im Naturhaushalt erhalten. Interessant: Galt bisher die Verpflichtung zur Versickerung und Ableitung in die Kanalisation, findet heute ein Umdenken statt. Stadterwärmung und Starkniederschläge rücken in das Bewusstsein der Öffentlichkeit und der Politik.

Erforderliche Infrastruktur

Das Schwammstadt-Prinzip erfordert eine entsprechende Infrastruktur, die das Bau- und Verkehrsdepartement bei anstehenden Bauprojekten vorsieht. „Wir können die Schwammstadt nur in Projekten realisieren, die jetzt in Planung sind“, dämpft Esther Keller, Regierungsrätin und Vorsteherin Bau- und Verkehrsdepartement die Erwartungen. Nachträglich könnten keine neuen Regenwasserkreisläufe realisiert werden. Geschuldet ist dies auch den langen Vorlaufzeiten und Planungsphasen. „Je früher die Schwammstadt mitgeplant wird, umso besser sind ganzheitliche und städtebaulich zielführende Lösungen möglich“, ergänzt Kaiser.

Areale wie Erlenmatt wurden entwickelt, bevor die Schwammstadt Thema wurde. Dort wird jetzt nachgebessert. 1.600 m² Asphalt wurden entsiegelt, durch einen Kiesbelag ersetzt und 18 neue Bäume gepflanzt.

Maßnahmen für Volta Nord

Aktuell existieren in Volta Nord seitens des Kantons noch keine realisierten Schwammstadt-Projekte. Alle Projekte wie öffentliche Grünanlagen und Straßen werden frühestens ab 2025 realisiert. Aber es sind zukunftsweisende Projekte: Der 22.200 m² große zukünftige St. Louis Park führt im Westen entlang der Bahngleise. Seine Besonderheit ist, dass er Erholungs- und Naturschutzzonen kombiniert. Vor Beginn der Arealtransformation haben sich wertvolle Naturwerte auf den Gleisflächen entwickelt. Sie müssen auf dem Areal ersetzt werden. Deshalb sind über 50 % des neuen Quartierparks, rund 12.500 m², planungsrechtlich als Naturschutzzone ausgewiesen und der Natur vorbehalten.

Der zukünftige Lysbüchelplatz wird ein 5.250 m² großer, multifunktional nutzbarer Quartierplatz mit Pflanzflächen und großem Baumbestand. Stauffer Rösch Landschaftsarchitekten, Jessenvollenweider Architektur und der Biologe Martin Frei realisieren den Platz, der in punkto Regenwassermanagement und Biodiversität einen neuen Maßstab für künftige Stadtplätze in Basel setzen soll, so die Intention der Landschaftsarchitekten.

Erwartete Hotspots in Basel

Ein neuer Maßstab ist dringend notwendig für Basler Hotspots – versiegelte Plätze wie der Mereth Oppenheimer Platz, der Freilagerplatz, der Barfüsser- und Marktplatz oder der Messeplatz. Bis 2030 soll dort laut einer ETH-Studie, die für das Stadtklimakonzept erarbeitet wurde, eine Temperatur bis zu 46 C° herrschen. Paradebeispiel ist die Freie Straße, die aktuell komplett neu gepflastert wird. Kein Tropfen wird dort versickern und versiegen, kühlendes Grün – Fehlanzeige.

Das Unverständnis in der Bevölkerung zeigt sich in Leserkommentaren. Der Kanton begründet die fehlende Begrünung mit zu viel Infrastruktur im Untergrund.

Paradebeispiel Volta-Nord

Volta Nord macht vor, wie es sein könnte: Die Schwammstadt-Straßen werden nach dem Schwammstadt-Prinzip (Versickerungsflächen) entwässert. Wo immer möglich, verzichtet das Areal auf herkömmliche Entwässerungseinrichtungen. Versickerungspflicht gilt auch für die zahlreichen Baufelder im Privatbesitz. Abläufe braucht es dann keine mehr.

Herausforderung Transformation

Wie herausfordernd die Entwicklung der Transformationsareale ist, zeigt sich am städtebaulichen Entwicklungsprozess. Die Areale stecken in unterschiedlichen Planungs- und Realisierungsstadien, die sich über mehrere Jahre erstrecken. Dabei müssen sie die unterschiedlichen privaten und öffentlichen Interessen und Bedürfnisse in Mitwirkungsprozessen berücksichtigen. Hinzu kommt, dass sich die Stadt nicht ausdehnen kann, im Norden und Westen grenzen die Nachbarländer Deutschland und Frankreich an, im Osten und Süden die Kantonsgrenze.

Um die Schwammstadt zu realisieren, muss sie die Grünräume erhalten. Doch obwohl anders versprochen, wurden einige geplante Grünflächen verkleinert, zum Beispiel im Areal Dreispitz Nord. Die Schadstoffbelastung ist wegen der langen industriellen Nutzung einiger Areale ein Problem. Beim Areal Rosental Mitte – das Firmenareal wurde bis vor kurzem von Syngenta genutzt – dreht sich derzeit die Diskussion um eine mögliche Schadstoffbelastung im Boden. Beim Klybeckareal wurden Schadstoffe in den Gebäuden nachgewiesen.

Die Entwicklung der Transformationsareale bietet hinsichtlich der Schwammstadt zwar großes Potenzial, dürfte aber an einigen Orten noch dauern. Oder, wie es ein Basler Politiker kürzlich als Reaktion auf die Kritik formulierte: Ein Bebauungsplan sei kein Wunschkonzert. Dahinter stecke viel Arbeit und Komplexität.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.