Starkregenrisiken lokalisieren

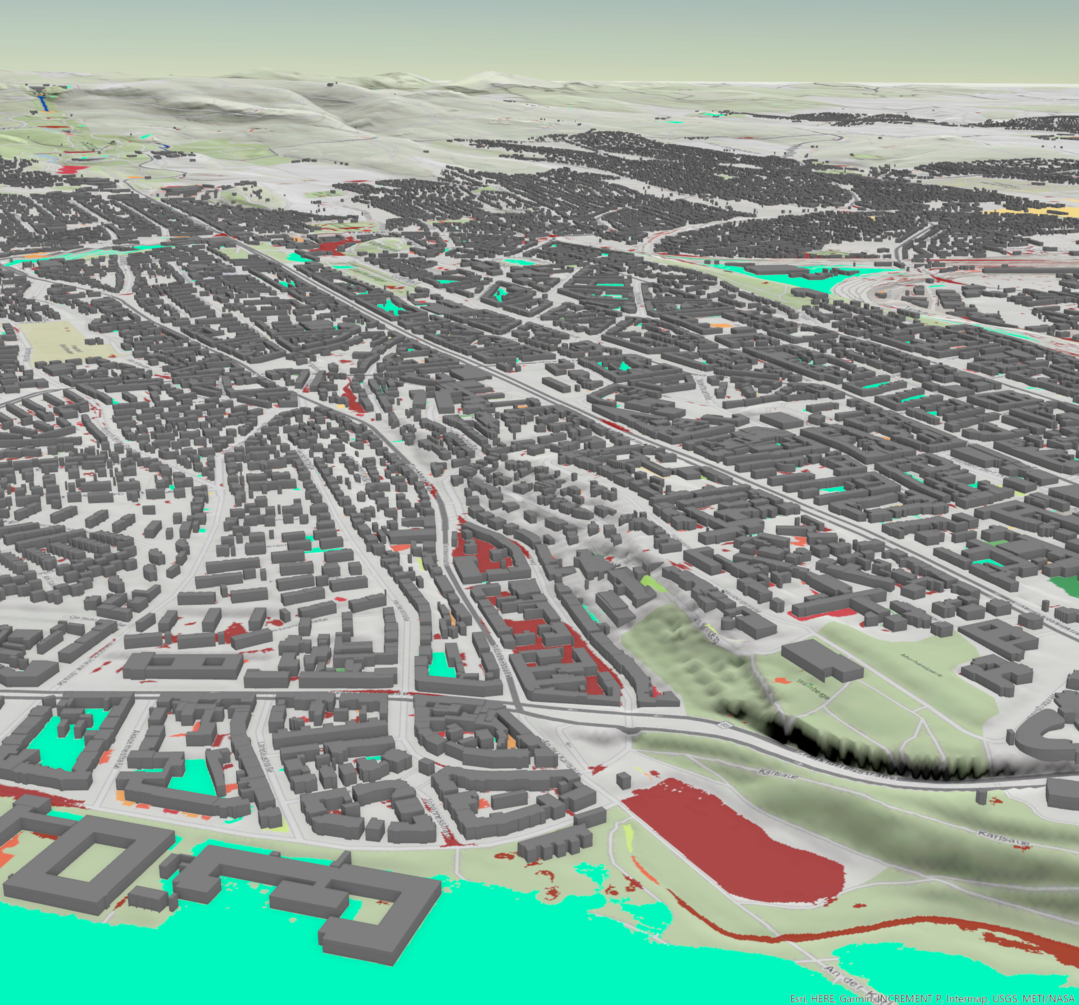

Zu Hitzewellen und Dürren kommen häufig verheerende Starkregenereignisse. René Burghardt von der Universität Kassel entwickelte in Kooperation mit seinem Ingenieurbüro Burghardt und Partner eine interaktive Karte, die potenzielle Risikogebiete der Stadt lokalisiert.

- Veröffentlicht am

Redaktion: René, welche Informationen liefert eure interaktive Karte?

Dr. René Burghardt: Die Aufgabe der Karte ist, alle natürlichen und künstlichen Senken- und Muldensituationen in einem Untersuchungsgebiet zu erfassen und entsprechend ihrer Charakteristika – zum Beispiel maximale Tiefe, Ausdehnung, Kapazität – und ihres Überlaufverhaltens zu berechnen.

Was verbirgt sich hinter dem „Überlaufverhalten“?

Burghardt: Prinzipiell verhält sich eine Mulde wie eine Badewanne: Sie hat eine gewisse Kapazität. Wenn diese Kapazität erreicht ist, fließt sie über. Das geschieht in der Regel an einem Abflusspunkt. Das Wasser fließt dann entlang der topografischen Fließpfade in die nächsttiefere Senke. So gibt es dann einen akkumulierenden Effekt.

Mit der Karte können wir dann erkennen, wo sich besonders starke Senken- oder Muldensituationen im Untersuchungsgebiet ausprägen und welchen Wirkraum sie haben – der kann problematisch sein, gerade im Siedlungsraum, aber auch unproblematisch, beispielsweise wenn das Wasser in einen Retentionsraum fließt.

Umgekehrt erkennen wir auch, wo topografische Hindernisse sind – beispielsweise, wenn Wasser nicht in einen Bach abfließen kann, weil das Ufer topografisch höher liegt als die Umgebung.

Auf welchen Daten beruht die Karte?

Burghardt: Wir haben mit dem digitalen Geländemodell Hessens mit der 1-m-Auflösung gearbeitet. Für jeden Pixel, der jeweils für einen Meter steht, gibt es einen Höhenwert. Auf dieser Grundlage rechnen wir – das geht erstaunlich schnell, das Modell für den Großraum Region Kassel (618 km²) hat nur etwa drei Stunden gerechnet.

Zusätzlich identifizieren wir dann Fließkanäle, beispielsweise Durchlässe von Gewässern unterhalb von Straßen, die das digitale Geländemodell nicht erkennt. Das ist dann einfach Fleißarbeit.

Ihr bindet auch die Bevölkerung ein und bittet sie, Standorte weiterzugeben, an denen Überschwemmungen aufgetreten sind. Warum?

Burghardt: Die Methodik dafür wurde 2011 in Kopenhagen entwickelt: das sogenannte bluespot-mapping. Das Modell ist bereits evaluiert und international anerkannt. In Kopenhagen hat man ein sehr hoch aufgelöstes Geländemodell verwendet – die Berechnungszeit ist dann aber deutlich länger. Wir erproben jetzt, ob auch eine geringere Auflösung ausreicht. Und das evaluieren wir mit den Erfahrungen der Bevölkerung.

So konnten wir Bereiche bestätigen, die in der Karte als blue spot erkennbar waren, aber gleichzeitig tauchen vielleicht auch neue Bereiche auf, in der unsere Daten keine Überschwemmungsgefahr aufgezeigt haben.

Mit dieser einen Berechnung ist eure Arbeit also noch nicht abgeschlossen?

Burghardt: Der nächste Schritt wäre, dass wir das Modell noch einmal mit einer besseren Auflösung rechnen. So können wir feststellen, welche Genauigkeit erforderlich ist, um eine möglichst realitätsnahe Beurteilung der Risiken stattfindet.

Welche Schlüsse lassen sich mithilfe der Karte ziehen?

Burghardt: Wir identifizieren Risikogebiete, aber auch Potenzialräume. Das sind Handlungsfelder für Stadt- und Landschaftsplanung. Teilweise liegen die Lösungen darin, Retentionsräume offenzuhalten oder neu zu schaffen, an anderer Stelle muss das Gelände vielleicht anders modelliert werden, um Risiken abzuschwächen. Teilweise müssen auch bautechnische Lösungen herangezogen werden.

Es gibt hier keine pauschale Antwort, sondern viele Einzelfallbetrachtungen anhand der Gebiete, die wir identifizieren.

Du sprichst das Stichwort Retentionsräume an. Gerade Grünflächen sind ja wertvolle innerstädtische Flächen, in denen Wasser zurückgehalten wird. Berücksichtigt ihr diese Flächen in eurem Modell?

Burghardt: Wir gehen in unserem Modell derzeit von einem Worst-Case-Szenario aus. Das bedeutet, dass wir von einer Abflussrate von 100 % ausgehen – einfach vor dem Hintergrund, dass Kanalsysteme bei Starkregen sofort überlastet sind.

Wenn ich große Wiesen- oder Waldflächen habe, versickert natürlich ein Teil. Diesen Aspekt wollen wir in unser Modell noch integrieren, sodass wir am Ende zwei Karten vorliegen haben: einen Worst Case und eine entschärfte Variante, die Vegetationsräume differenzierter betrachtet.

Einige Ingenieurbüros erarbeiten ja heute schon Starkregengefahrenkarten. Wo liegt der Unterschied zu eurem Vorgehen?

Burghardt: Die Büros arbeiten in der Regel mit zweidimensional gekoppelten Modellen. Diese Modelle rechnen deutlich länger, und große Räume lassen sich damit bedingt abbilden. Aus den unterschiedlichen Modellansätzen ergeben sich auch differenzierte Anwendungsbereiche.

Deshalb steht diese Arbeit auch nicht in Konkurrenz zu unserer Arbeit: Wir machen eine schnelle, großräumige Risiken- und Potenzialanalyse. Die 2D-gekoppelte Analyse dagegen arbeitet auf einer viel kleineren Maßstabsebene und kann auch Rückstaueffekte beispielsweise durch zu kleine Durchlässe identifizieren. Die beiden Herangehensweisen ergänzen sich also.

Hier in Kassel kann genau das stattfinden: KasselWasser arbeitet derzeit an einer Starkregenkarte für das Stadtgebiet. Unsere Daten können diese Planung noch ergänzen.

Ist euer Vorgehen auch auf andere Städte übertragbar?

Burghardt: Ja, das ist das Tolle daran. In unserem Büro ist das inzwischen deshalb ein standardmäßiger Teil unserer Stadtklimaanalysen. Wir brauchen eigentlich nur das digitale Geländemodell und die Gebäudestrukturen – und da nur die Grundflächen. Diese Daten liegen überall flächendeckend vor.

In die Zukunft geschaut: Wie müssen unsere Städte aussehen, um Starkregenereignisse ohne größere Schäden zu puffern?

Burghardt: Die Klimaanpassung muss einen festen Platz im Planungsalltag der Stadt- und Landschaftsplanung einnehmen. Dabei dürfen wir die Klimaanpassung nicht als Verhinderungsargument verstehen. Vielmehr besitzt das Themenfeld „Klima“ einen ubiquitären Charakter, und ist prädestiniert eine synergetische Funktion in der Planung einzunehmen.

Unsere Klimaanpassungsmaßnahmen müssen sich in Ihrer Intensität auf das Übermorgen fokussieren. Wir hinken dem Klimawandel in der Klimaanpassung stetig hinterher. Klimaanpassung ist ein andauernder Prozess, so wie die Stadtentwicklung, die Stadtplanung und die Landschaftsplanung, und als solche müssen wir auch mit ihr umgehen und sie nach Außen kommunizieren.

Vita Dr. René Burghardt

René Burghardt ist Landschaftsplaner und Stadtklimatologe. Er promovierte an der Universität Kassel und unterrichtet dort bis heute. Seit 2013 ist er teilhabender Geschäftsführer des Büros Burghardt und Partner.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.